(Из воспоминаний)

1

В детстве мне снился сон. Я с какой-то экспедицией оказываюсь в густом лесу. То ли это тропические джунгли, то ли тайга. Мы проходим сквозь чащу, и вдруг за стволами деревьев открывается река. У водопоя неизвестный зверь в голубом сиянии. Мы его спугнули. Но сверкающий ореол настолько ослепителен, что я долго его помню.

Много лет спустя я прочитал среди вещей моего отца Всеволода Иванова его ранний рассказ о синем зверюшке. Мог ли я случайно услышать это сочетание слов в разговорах взрослых? Скорее всего, нет. Тогда остаётся гадать, могут ли передаваться по наследству те склонности, от которых зависят образы сновидений и поэзии (теперь, после всех своих занятий мозгом и бессознательным, я бы сказал: символика правого полушария).

Но что бы я ни придумал потом по поводу происхождения этого, сна, его голубое сияние во мне не гасло. Прочитав Новалиса, я поразился сходству с его цветком. Мой голубой зверь забредал в зоопарки первых увлечений женщинами и мерещился в дали стихов, которые хотелось им посвятить.

С годами становилось все яснее, что главное заключается в прекрасном. Я не знал еще ни причины, по которой Владимир предпочёл византийскую веру всем другим (по летописи, греческая церковная служба поразила его посланцев своей красотой), ни развития этого эстетического критерия как основного у Достоевского (в формуле, ставшей хрестоматийной, о спасении мира) и Иннокентия Анненского. Красотой построения, как музыка, всегда так притягательна была математика, а другие науки в той мере, в какой и в них передавалась гармония вселенной и жизни. Оттого в молодости так потрясли открытие двойной спирали Криком и Уотсоном и дешифровка Вентрисом и Чедвиком микенского линейного письма Б (не забыть день, когда я прочитал первую их статью в только что пришедшем новом журнале в академическом читальном зале истории; я достаточно был подготовлен предыдущими занятиями, чтобы сразу понять размеры открытия, и было кинулся делиться радостью с проходившим мимо известным знатоком античности философом Я. Э. Голосовкером; тот меня осадил: «Лингвисты вечно что-нибудь придумают, вспомните Марра!»).

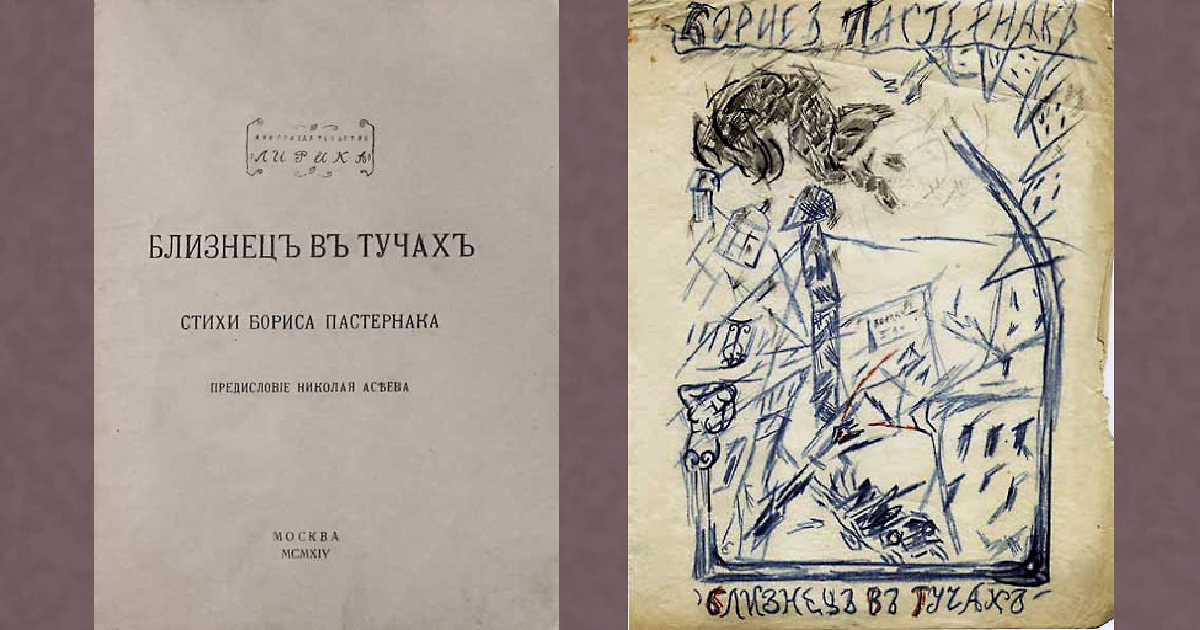

В том, что я буду учёным, у меня с детства не было сомнений. Я не знал только, чем именно я буду заниматься. Я увлекался то палеонтологией (случайно уцелевшие альбомы полны рисунков динозавров, как нынешние популярные издания), то химией. К. И. Чуковский, глядя на мои пробирки, дивился тому, какие опасные игрушки теперь дарят детям; я наносил ущерб и хозяйству семьи: когда двоюродная сестра, работавшая в химической лаборатории, привезла по моей просьбе серной кислоты, я извёл с килограмм сахара, получилось настоящее извержение вулкана. Любимым чтением стала книга Дарвина о его путешествии на корабле «Бигль». Ту же двоюродную сестру я донимал вопросами о том, куда же дальше пойдёт эволюция человека, развитие ведь не может остановиться, если мы соглашаемся с Дарвином. Она и брат подсовывали мне какие-то подложные ископаемые, заставляя рыть землю, чтобы их найти. Более сердобольные люди дарили (или, как Б. Пастернак, только обещали подарить) древние раковины-аммониты, которые можно было увидеть в земле на прогулке в Подмосковье. Волновала география; разглядывание карт стало любимым занятием. Наука с самого начала связывалась с опасностями, которые придётся изведать в путешествиях. На это я был готов, и случившееся потом подтвердило их реальность, когда в экспедиции к кетам — загадочному народу Западной Сибири матросы, высаживая нас с корабля на Енисее в полночь, по ошибке перевернули шлюпку (нас не отвязали от судна, а его винт работал). Я всплыл подо дном большой лодки и ощупывал его снизу, постепенно двигаясь в воде к борту, но все боясь расстаться с рюкзаком, тянувшим ко дну реки: в нем были карточки с кетскими словами, и сейчас своим видом напоминающие о тогдашнем одномоментном приближении к смерти. Поставлявший души мёртвых как пищу низверженной с неба Хоседэм кетский черный шаман, к которому на остров Комса мы пробирались, вероятно, радовался нашей неудаче, если не тщился вызвать ее своими заклинаниями.

К чему я меньше был готов, это к опасностям социальным, стоящим на дороге учёного. Но я читал уже об инквизиции и о горьких судьбах многих изобретателей. В тогдашнем сокращённом издании Рабле (как, впрочем, и в других книгах) я пробовал вникнуть и в примечания, что-то пытаясь понять в его эпохе и подходя к книге скорее всерьёз как к историческому свидетельству, хотя мне и нравился юмор Панурга. В то, что сейчас бы назвали смеховой культурой человека играющего, а тогда мы попросту считали юмористической литературой, в чтение Аверченко и особенно Зощенко меня втягивали старшие брат и сестра, подтрунивавшие над моей слегка — или достаточно? — надутой детской учёностью и педантизмом.

Потом начались (перед самой войной, в начале лета 1941 года) стихи и постепенно затопили всю жизнь.

Но здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит, хотя, говоря словами Пастернака:

Я послан Богом мучить

Себя, родных и тех,

Которых мучить грех.

БИБЛИОТЕКИ В МОЕЙ ЖИЗНИ

2

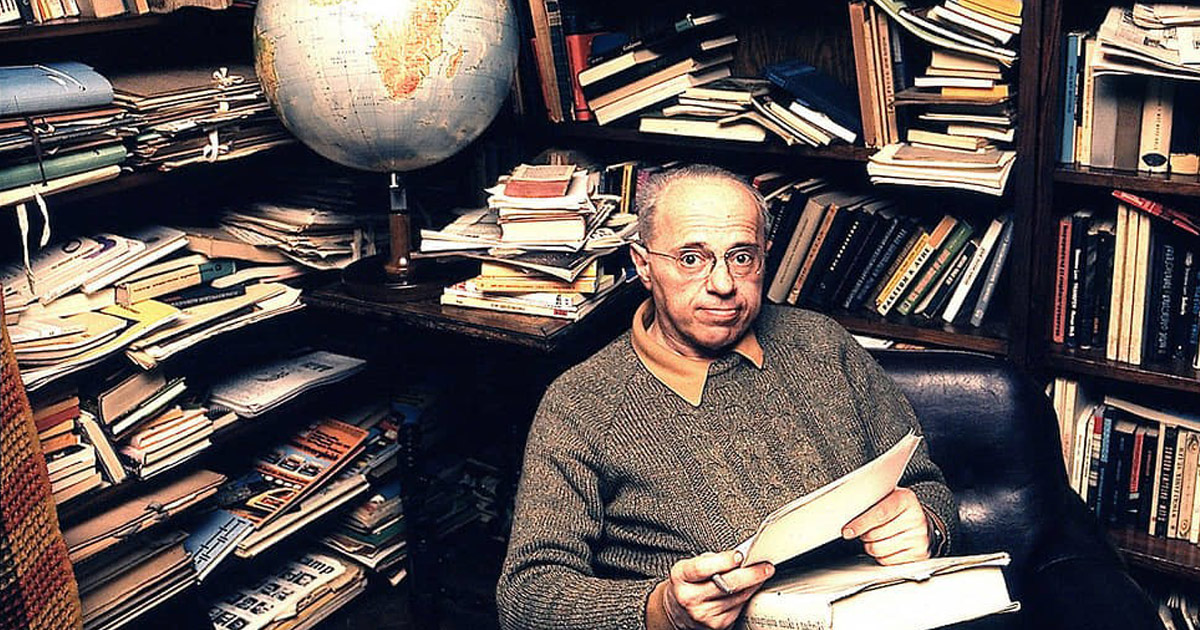

Я вырос среди книг. В самом бук-вальном смысле (от английского book «книга» и от русского бук-инист). Отец был страстным книжником (я сам не так, меня занимает не книга, а ее содержание, и мои книги — следы моих занятий). В годы перед моим рождением (я родился в 1 929 году) у отца были деньги: во МХАТе шёл его «Бронепоезд» и вышли уже первые собрания его сочинений. Он приходил в букинистический магазин и просил прислать ему целиком «весь тот шкаф с книгами». Букинисты его хорошо знали и подбирали то, что было ему по вкусу. Когда мы переехали из купленной отцом избы, снесённой при реконструкции Старой Мещанской, в писательский дом в Нащокинском переулке (потом улица Фурманова; и этот дом снесли, когда раковой опухолью по Приарбатью и Гоголевскому бульвару расползлись здания Пентагона), в тот дом, где арестовали Мандельштама и где жила вернувшаяся из заключения вдова Андрея Белого К. В. Бугаева (я познакомился с ней много позже, она лежала парализованная, но память оставалась чёткой), отцовские книжные полки стали продавливать не слишком прочные перекрытия тогдашней стройки. Чтобы пол окончательно не рухнул увезли грузовик книг. Отец потом жалел о довольно полном собрании материалов по новейшей истории России; уцелевшие газеты первых лет революции и другие издания я дал читать А. И. Солженицыну, когда он начал писать «Красное колесо». Но и остававшихся после вывоза на грузовике книг хватило потом на два огромных кабинета в Москве и на даче и на шкафы в других комнатах. С частью книг отцу пришлось расстаться начиная с предвоенных лет, когда нужда вынудила их продавать: его все меньше печатали, жить было не на что. Мама с утра предупреждала меня, что у него будет плохое настроение, опять нужно продавать книги. Из людей, живших торговлей книгами, я близко знал Кручёных, часто к отцу приходившего, особенно в годы войны (тогда за ужином у нас он меня поразил рассказом о том, как он себя поддерживает, разгрызая на завтрак кофейные зерна). Кручёных говорил, что жизнь состоит из двух половин: во время первой мы надеемся покорить мир, а во второй перестаём быть Александрами Македонскими. Мне довелось его увидеть уже в этот второй период. От футуризма оставалась эксцентричность и резкость движений и слов. Ворвавшись в мою комнату, где отец сложил предназначенные для продажи в музей Маяковского первые издания редчайших иллюстрированных стихотворных сборников десятых годов, Кручёных тут же распахнул форточку: «Что вы сидите без воздуха?!»

Когда мне было шесть лет, я заболел, меня не просто уложили, а привязали (за руки и за ноги) к постели, и очень надолго (считалось, что это — костный туберкулёз, оттого начальное школьное образование у меня было домашним, болезнь спасла меня от счастливого детства советских школьников). Возле моей кровати стала вырастать гора книг, с каждым месяцем менявшаяся. Что и о чем читать, выяснялось из разговоров с отцом. Он сам читал очень много и быстро, эту черту я у него перенял. В своём эссе в сборнике «Всеволод Иванов — писатель и человек» я писал уже особо о широких научных интересах отца, предопределивших мои ранние занятия. Приведу здесь только один пример.

Отец увлекался чтением популярных книг английского астрофизика Джинса, как и многие наши близкие знакомые, среди них Борис Пастернак, обсуждавший со мной в последние годы своей жизни замечание Джинса о разреженности материи и роли пустоты в мире, и философ Валентин Фердинандович Асмус, в моем детстве много со мной возившийся (он, например, одолжил мне на лето свой телескоп). Отец и мне давал читать «Движение миров» и «Вселенную вокруг нас». В разговорах со мной он не раз возвращался к поразившей его мысли Джинса о значимости центра Галактики. Только в недавние годы подтвердилось, что в самом деле это одно из основных свойств Галактик: в их центрах сосредоточена масса незримого для нас тёмного вещества. Об этих новейших открытиях я читаю как о продолжении моей беседы с отцом почти шестидесятилетней давности. После разговоров с отцом и В. Ф. Асмусом астрономия и связанные с ней проблемы космических полётов и внеземных цивилизаций стали очень меня занимать, я читал Циолковского и книгу Перельмана о межпланетных путешествиях даже с большим интересом, чем «Аэлиту». Случайно сохранилась книжка о жизни на Марсе (тема, ставшая настолько популярной, что ее высмеивали эстрадники). Там на каждой странице есть сделанные мной в десятилетнем возрасте заметки о том, что так бурно продолжает обсуждаться в связи с результатами работы «Викингов».

Когда мне уже разрешили двигаться, я проводил большую часть времени среди отцовских книг и неплохо их знал. Брат, обозлившись, как-то назвал меня «книжной крысой». Даже естественные для парня воинственные интересы (еще на Нащокинском наш сосед Матэ Залка, будущий генерал Лукач из Интернациональной бригады в Испании, научил меня стрелять из револьвера тайком от моей мамы, с ужасом потом от него узнавшей о милитаристских успехах пятилетнего сына) претворились в чтение справочника военно-морских судов (я знал наизусть водоизмещение каждого линкора) и многочисленных трактатов по военному делу, прежде всего Клаузевица и Шлиффена. Меня увлекала идея «Канн», то есть окружения войск противника, оттого я хорошо понял стратегический замысел Жукова, читая в газетах о Сталинградском сражении и удивляясь тому, как он переиграл немецких генералов, не увидевших классическую шахматную позицию, подробно проанализированную в их же первоклассных учебниках (кстати, шахматистом я был очень плохим, проиграл множество партий В. Шилову, будущему собирателю записей голосов русских поэтов, который терпеливо приходил играть со мной, пока я болел). «Войну и мир» я впервые читал, сверяя рассказ о наполеоновских войнах с картой боевых действий.

С отцовскими книгами связаны не только годы детских радостей по поводу недетского чтения. Из-за них пришло и ощущение большой потери, непрочности и хрупкости нашей культуры и нашего знания. Значительная часть библиотеки (в том числе собрание книг по истории православной церкви, связанное с работой отца над романом «Кремль») сгорела во время войны на даче в Переделкине в Городке писателей. Дача была занята нашими военными, штабная девица включила электроприбор (утюг, наверно) и уехала в Москву. Когда мы вернулись из эвакуации весной 1943 года, на месте большой сожжённой дачи на кирпичах фундамента еще валялись обгоревшие кожаные переплёты многих старинных русских изданий (у отца была большая их коллекция).

С тех пор пожар библиотеки, повторение древней Александрийской катастрофы, преследует меня как врубелевский демон, как образ апокалиптического будущего. Когда ждёшь несчастий, они случаются. Я очень любил библиотеку Академии наук в Ленинграде, всегда в ней занимался, приезжая в этот город, для меня многие годы воплощавший вечно к себе манящее совершенство (разумеется, не в архитектуре здания библиотеки, достаточно уродливого). Особенно мне памятно лето, когда в Ленинграде происходила очередная Международная встреча ассириологов, отмеченная докладом Шмандт-Бессера, замечательной исследовательницы абстрактных символических фигурок, на заре древневосточной цивилизации применявшихся для учёта: по ее мысли, из них произошло письмо. В перерывах между заседаниями я занимался токарскими текстами VIII в. после P. X. из Китайского Туркестана (в их языке обнаружено свидетельство самых далёких миграций индоевропейцев на Восток, отчего я ими давно заинтересовался). Из изумительного собрания бывшего Азиатского музея на Дворцовой набережной, где в Институте востоковедения хранятся еще неизданные буддийские токарские тексты (впервые их нашёл сто лет назад русский консул в Кашгаре Петровский, а потом несколько специальных экспедиций), я приходил в библиотеку Академии наук и читал старые журналы, позволявшие мне понять, как — с трудом и ошибками — делались первые попытки дешифровки этих текстов. Давно не было чувства настолько полного погружения в самый ход научного познания. А следующий раз я приехал в Ленинградский университет оппонентом на защите диссертации об этрусских надписях, над толкованием которых я бьюсь уже несколько десятилетий. Не зная о пожаре в библиотеке, я оказался в ее здании, когда оно еще дымилось. Я вдохнул в себя этот чад и горький запах, сразу напомнивший переделкинские обгорелые переплёты. Оттого когда я в первый раз читал по-итальянски «Имя розы» Умберто Эко и потом перечитывал русский перевод, к журнальной публикации которого писал предисловие, сцена пожара в библиотеке была мне особенно тягостна. Во мне нет пиромании моего покойного друга Андрея Тарковского, норовившего в каждом фильме что-нибудь сжечь: если не человека, то корову или, по меньшей мере, дом. Представление об огне, пожирающем книгу, из самых для меня мучительных. Насколько практичнее был предмет моих многолетних занятий — клинописная древневосточная глиняная книга, от огня только укреплявшаяся. При мне приезжий ассириолог убеждал сотрудников Пушкинского музея изобразительных искусств полизать одну из хранящихся там во множестве драгоценных старо-ассирийских глиняных табличек, чтобы убедиться, сколько в ней соли. Рядом с музеем сделали водный бассейн, влажность повысилась, таблички могут разрушиться. По словам ассириолога, спасти их может только пожар (если не делать специальных печей для обжига, как в Британском музее).

3

Московские библиотеки были главным содержанием жизни в университетские годы и весь следующий отрезок времени, посвящённый лекциям и науке. В Ленинскую библиотеку, тогдашний наш клуб, воспетый в романе Пятигорского «Философия одного переулка», попасть было трудно, с утра надо было занимать очередь, зато сколько нового узнавалось сразу как входишь в зал; особенно вдохновлял список текущих иностранных поступлений (даже в самые гнусные годы остававшийся обширным). Именно с Ленинской библиотекой уже в ту пору, когда я мог заниматься там в более удобном научном зале, связана занятная история, объяснения которой у меня пока нет. Я доделывал большую работу о культе близнецов в Африке для ленинградского «Африканского сборника». Применительно к отдельным племенам, странам, группам языков на эту тему писали многие. Мне нужно было успеть к определенному сроку, а трудность была в ограничении числа книг и журналов, которые можно было в Ленинке заказать за один раз. С грустью размышляя о том, что это меня тормозит, я случайно взглянул на стопку книг, лежавшую на полке рядом с моими. Они были приготовлены для другого читателя, чей номер билета следовал за моим, оттого книги были рядом. Все они были на нужную мне тему. Я договорился, чтобы мне их дали. Пока я их читал, заказавший их читатель не приходил. На следующий день и моя, и соседняя стопка обновились, обрадованный помощью неизвестного, продолжавшего заказывать необходимые мне издания, я работал все быстрее. Так длилось неделю, пока я не закончил статью и не отослал ее в срок в Ленинград. Я так и не узнал, кто был моим помощником.

Когда я писал кандидатскую диссертацию, в один день приходилось иногда обойти несколько библиотек, нужные иностранные книги, сборники и журналы были по ним рассеяны. Мне помогало имя отца. Удавалось открыть абонемент на него, и тогда можно было брать книги домой и продолжать заниматься ночью, когда читательские залы не работают.

В шестидесятые годы и книги, и люди, мне близкие, были сосредоточены в Институте востоковедения, в кабинете Ю. Н. Рериха, который до того был моим учителем тибетского языка. Он сочувствовал мне и В. Н. Топорову, помог нам издать наш очерк санскрита, вызывавший у начальства сомнение своей структуральной ориентацией. Этот тихий воспитанный человек умел добиваться своего. Помню, как на открытии выставки картин своего отца Юрий Николаевич, говоривший с индийским послом К. Меноном, прервал беседу и участливо расспрашивал меня о судьбе нашей рукописи. Ю. Н. Рерих умер вскоре после возвращения из Индии в Россию. Сердце не выдержало непривычных волнений советской жизни, особенно обманов и лжи по поводу так и не открывшегося музея его отца. Полотна, привезённые им для этого музея, разбросали по разным картинным галереям страны, что и было главной причиной сердечного приступа у Юрия Николаевича.

После смерти Ю. Н. Рериха все его книги составили библиотеку кабинета его имени, где занимались его ученики и сотрудники. Там я нашёл все мне нужное для нескольких работ, относившихся к языкам и истории Бактрии, Китайского Туркестана и сопредельных областей Центральной Азии. В книге «Чет и нечет» я писал о частной библиотеке как непосредственном продолжении мозга человека, как бы его части. Занимаясь в кабинете Рериха, я продолжал общаться с Юрием Николаевичем и после его смерти самым прямым образом: он говорил со мной подбором книг на разных восточных и западных языках. Его буддийскому сознанию эта мысль была бы близка.

Некоторые другие хорошие мои знакомые тоже сохранились в совокупностях своих книг. Я вспоминаю собрание русских поэтов И. Н. Розанова, необычайного энтузиаста изучения стихов, когда-то моему отцу и мне показывавшего свои сокровища. Когда умер отчим моей мамы, историк права Борис Иванович Сыромятников (он участвовал в 1917 году в предпарламенте как кадет; о его воинствующем отрицании большевиков у нас дома было принято говорить с юмором, цитировали его слова: «в их метро я ездить не буду»), книжные магазины по цензурным причинам отказались купить некоторые из философских книг, ему принадлежавших. Их отдали мне. Так, совсем молодым я узнал о Бердяеве, С. Булгакове и особенно о Шестове, которого не устаю перечитывать. Многие годы он был для меня образцом независимого скептического мыслителя, склонного к сомнению (таких нам в России недостаёт, недаром столько людей без пересадки попали из коммунизма в православие, лишь бы заполнить вакуум).

Библиотеки располагают думать о жизни и смерти. Ко мне попадали книги, как части души, таких людей, погибших в сталинское время, как философ Г.Г. Шпет. Один мой друг с математическим уклоном посмотрел на мои книги на даче в Переделкине (он не знал, что это только часть библиотеки, теперь разбросанной по разным домам, странам и континентам) и заметил с явным укором, что, когда он их пересчитал грубо (помножив число полок на число книг на каждой полке в среднем), их оказалось гораздо больше, чем я смогу прочитать за жизнь. Он не принял во внимание, кроме всего прочего, того, что филологи пользуются словарями, грамматиками, да и старыми текстами особым образом: к одному месту мы обращаемся так часто, что зазубриваем его наизусть незаметно для самих себя, а другие страницы не раскрываем вообще.

Я всегда близко знакомился, как с домочадцами или с собаками, с книгами своих друзей настолько, что меня раздражало, если что-нибудь переставлялось на полках. Но я занимался и древними частными библиотеками, например, ассирийскими. В них перед гибелью культур Месопотамии не было никакой художественной литературы, одни гадания о будущем, и всегда с пессимистическими ответами. Дурные предсказания оправдались. Не правда ли, поучительно? Нетрудно накликать беду. Продолжать своё дело сложнее.

За несколько тысяч лет библиотеки и архивы очень мало изменились. Уже в древней Эбле (город с семитским населением в Северной Сирии, где двадцать лет назад нашли самый большой архив Древнего Востока) за четыре с половиной тысячелетия до нас обожжённые глиняные клинописные книги лежали на деревянных полках так, как теперь печатные издания в научном зале бывшего Румянцевского музея, то есть Ленинской библиотеки. За три тысячи лет мы недалеко ушли и от изобретённого тогда алфавитного способа упорядочивания книг. Я очень давно стал задумываться о более совершенных способах представления знаний. Моим размышлениям на эту тему способствовала работа в Лаборатории электромоделирования. Ее заведующий талантливый инженер Гутенмахер думал о применении компьютеров (как тогда громоздко говорили, «электронных вычислительных машин», сокращённо ЭВМ) с очень большой быстродействующей памятью. Мой друг математик В. А. Успенский и я начали работать в этой лаборатории в 1957 году. Не состоя в штате, я заведовал там небольшой группой лингвистов. В том же году на совещании о будущих «информационных машинах» (сейчас бы их окрестили еще более расплывчато в терминах искусственного интеллекта) я читал доклад о принципах построения компьютерных хранилищ знаний, через год напечатанный по-русски, а потом дважды по-английски и по-китайски.

Тогда это было еще утопией, но первые (пока очень робкие) шаги в использовании компьютеров в библиотеках (преимущественно только для автоматизаций каталогов) и, главное, в установлении связей между ними стали делаться в мире везде, кроме нашей страны. Отставание было большим. Меня это настолько заботило, что я включил соответствующий пункт в свою избирательную программу на депутатских выборах весной 1989 года. Надежда чего-то добиться в этой области не покидала меня и тогда, когда я осенью того же года поддался на уговоры своего покойного друга о. Александра Меня и некоторых сотрудников Библиотеки иностранной литературы, которые убеждали меня выставить свою кандидатуру при выборах ее директора. За четыре года, что я был директором этой библиотеки (до осени 1993 года), мне мало удалось сделать для воплощения замыслов компьютерной энциклопедии. Пока речь идёт обычно только о замене человеческой работы компьютером по отношению к традиционным, веками сложившимся способам упорядочить списки книг. Еще далеко до того, чтобы передать компьютерам весь запас наших знаний и даже поручить им поиск выводов из уже известного, как это нам мечталось в лаборатории Гутенмахера (машинные доказательства теорем пока мало интересны). Я все еще не теряю надежды на то, что эта задача, как и другие, с ней связанные опыты соединения разных обрывков нам мерещившегося целого — науки и культуры как единства, — вероятно, будет осознана как первостепенная в будущем веке.

Я впервые попал в Библиотеку иностранной литературы еще в студенческие годы, а потом часто, почти ежедневно занимался в ней, когда был аспирантом. Это было одно из главных книжных окон в Европу. По абонементу отца я брал книги домой из книгохранилища, помещавшегося в здании церкви в самом центре Москвы (по соседству с домом К. Чуковского, которого я там встречал). Тогда библиотекой заведовала основавшая ее в начале двадцатых годов Маргарита Ивановна Рудомино; ее имя библиотека теперь носит (это одно из немногих достижений времени моего директорства). Рудомино с самого начала встречала почти непреодолимые трудности. Рассказывают,' например, что ее вместе с книгами выселял нарком просвещения Луначарский. Его жена балерина Розенель захотела жить в помещении библиотеки и, по слышанному мной рассказу, запустила в стену комнаты блюдом с подаренной ей свежей клубникой, когда ее просили повременить с переездом. Но М. И. Рудомино умела выходить из трудных положений и за полвека своего управления библиотекой собрала несколько миллионов хороших изданий. Она построила для библиотеки удобное новое здание, откуда Рудомино вытеснила дочь премьера Косыгина, захотевшая занять ее место: продолжательницы дела Розенель были более удачливы. Я познакомился с Рудомино до этого, в тяжёлые годы, когда она помогала многим, кому по анкетным причинам трудно было устроиться на работу. Уже директором я вместе с моей заместительницей и помощницей Е. Ю. Гениевой (теперь меня заменившей в этой должности) успел побывать у Рудомино перед самой ее скоротечной болезнью и смертью. Мы заручились ее поддержкой наших замыслов.

Основное, что за последние годы удалось сделать для библиотеки, — продолжить пополнять ее фонды, несмотря на оскудение государственных субсидий. Самый богатый дар мы получили от амстердамской Библиотеки герметической философии. С этим замечательным книжным собранием и его основателем Ритманом мы познакомились достаточно случайно. Уже после моего избрания директором библиотеки я в феврале 1990 года читал лекции по русской поэзии начала XX века в Амстердамском университете. Амстердам — город книжных магазинов. Я давно научился тому, что букинист может заменять библиотекаря; в студенческие годы, когда денег на покупку книг было мало, я часто простаивал у прилавка в почти всегда пустой Академкниге, читая новые издания. В Амстердаме я погрузился в богатства его книжного мира, соперничавшего с музеем, где можно было лист за листом доставать из папок и разглядывать гравюры Рембрандта. Один из букинистических магазинов по соседству со зданием славянского факультета университета отличался хорошим подбором оккультных сочинений. Я разговорился с хозяином, и он сказал мне, что еще больше я найду в специальной библиотеке, этому предмету посвящённой. На канале Бломен грахт рядом с музеем Анны Франк ее мне помогла разыскать библиотекарь славянского факультета, с которой мы к тому времени подружились. Я ходил заниматься в Библиотеку герметической философии регулярно. Меня давно интересовал английский философ начала XVII века Роберт Фладд, придворный врач английского короля, издававший свои обширные латинские трактаты в Германии. Читая эти старопечатные тома в собрании Ритмана, я снова убеждался в том, как научно-технический переворот XVII века связан с предшествовавшей ему мистической преднаукой. Я уже догадывался об этом раньше по своим занятиям филологическими, историческими и философскими трудами Ньютона. Их до сих пор не полностью напечатали и мало изучали (исключением 50 лет назад — задолго до недавних специальных книг на эту тему — явилась статья нашего учёного-энциклопедиста С. Я. Лурье, египтолога, исследователя мифа об Эдипе, историка античной математики, чьим «Письмом греческого мальчика» я зачитывался в детстве). А на самом деле можно показать, что, вопреки общепринятому, два аспекта занятий Ньютона — физический и историко-богословский — не противостояли, а помогали друг другу; напомню, что он первым использовал даты солнечных затмений для проверки библейской хронологии, доказав ее достоверность. Амстердамские чтения открыли мне, насколько философская терминология другого зачинателя современного математического знания — Лейбница уходит корнями в оккультную традицию. Из последней, в частности, им заимствован термин «монада» и отчасти самое это понятие основной замкнутой единицы, нужной для описания вселенной. Неверно было предположение, будто научно-техническая революция началась с того рационалистического перехлёста, которым в следующем веке гордилось Просвещение. Наоборот, на примере тех, кто первым основал это движение, — Ньютона и Лейбница — мы видим и роль иррационального начала. Ритман познакомил меня с букинистом, помогавшим ему создавать его библиотеку. У того в книжном магазине три этажа. Наш разговор начался на верхнем этаже, где собраны драгоценные редкие издания, под стать томам библиотеки Ритмана. На втором этаже — современная литература, исследующая гностицизм и его ответвления. На первом этаже — пустяки на потребу широкой публике. Эти три этажа есть не только в амстердамском книжном магазине, но и во всей этой области оккультных занятий, сейчас и у нас ставшей популярной. Из них мы часто знаем только первый. Букинист подобрал хорошую коллекцию (преимущественно книг со второго этажа, в России в недавнее время малоизвестных) общей стоимостью в сто тысяч долларов. Ритман подарил ее нашей библиотеке.

Между нашими библиотеками завязались тесные отношения. Весной 1993 года мы устроили вместе с другими большими библиотеками России и ритмановской Библиотекой герметической философии совместную выставку. Она была посвящена пятисотлетней истории гностических исследований в Европе и связанным с ними изданиям московского розенкрейцеровского кружка последней четверти XVIII века. Тираж некоторых из этих русских книг был истреблён (сожжён — опять же старая моя травма!) в годы перед арестом Новикова, но считанные их экземпляры остались, и впервые после стольких лет официальных и фашистских поношений масонства можно было показать им достигнутое всем интересующимся (их было не очень много). Я увлекался Новиковым и его журналами в первые университетские годы. Когда я писал предисловие к каталогу выставки, мне удивительно было снова увидеть, как много могут сделать несколько одарённых русских людей за короткий им отпущенный срок и как безжалостно все их начинания пресекаются властями. И все же сделанное сохраняется и рано или поздно (но иногда спустя целых два века, как в случае переводов мистика Я. Беме, сделанных розенкрейцером Гамалеей) доходит до исследователей.

За время моих поездок за границу, ставших возможными после реформ, нашлись и другие иностранные библиотеки, которые вызвались нам помочь. Директор библиотеки Технического университета Берлина (тогда еще Западного, хотя стена уже была разрушена) предложила мне отобрать для нашей библиотеки все нужные нам книги из огромного собрания дубликатов прекрасных изданий преимущественно 20-х годов нашего века. Я работал там целый день, мы вдвоём с директором Берлинской библиотеки, не затрудняя ее сотрудников, дружно перекатывали нагруженные мной тележки с книгами. К концу дня я вспомнил, что, таская толстые портфели, я часто думал: филология (да и другие гуманитарные науки, без книжного оснащения немыслимые) — это прежде всего физический труд

Не буду дальше удлинять перечень наших благодетелей. Самым главным достижением была бесплатная «книжная помощь» России, организованная английскими издательствами и лондонской филантропической организацией «Сигналы», избравшей меня своим председателем. В общей сложности несколько сот тысяч (всего предполагался целый миллион) новых книг было послано безвозмездно Библиотеке иностранной литературы и через неё другим библиотекам России, в том числе и таким провинциальным хранилищам книг, где до того было очень мало литературы на иностранных языках или она просто отсутствовала. И наши библиотекари трудились самоотверженно, а высокопоставленные чиновники (как тогдашний министр культуры Губенко, на которого мне пришлось по этому поводу наорать самым нецивилизованным образом) не помогали, а то и мешали в организации перевозок, которые были нашей частью всего дела.

Работая директором библиотеки, я столкнулся с такими сторонами нашей жизни, которые иначе бы мне не открылись. Когда я приступил к своим обязанностям, партия еще была у власти. О неотложных делах пришлось говорить с секретарём райкома партии Жуковой. Когда я сказал ей, что библиотеке не хватает места, а многие соседние дома на Ульяновской улице пустуют, она отозвалась: «А вы заплатите валютой, дадим вам дом». Я встречал и таких чиновников, которые пытались отнять у библиотеки ей принадлежащие здания, отдав их мошенникам. Передо мной проходили разные действующие лица. Одни, как патриарх Алексий, передавший библиотеке во временное пользование один из принадлежавших церкви домов на Ульяновской улице (за это мы обязались его реставрировать, и уже это делается), нам охотно помогали, другие, как секретарь райкома Жукова, с нами враждовали (эта же Жукова пыталась помешать присвоению библиотеке имени Рудомино). Был и помощник районного прокурора, задумавший по чьим-то доносам (и, как он говорил, по распоряжению Генерального Прокурора Степанкова) завести на меня уголовное дело и вызвавший меня для допроса.

Когда я только раздумывал, принять ли приглашение работать в библиотеке, меня отговаривала Т. Б. Князевская, знавшая меня по Совету мировой культуры Академии наук (я ведал там Комиссией по комплексному изучению творчества). Она мне говорила: «Вы согласитесь, а в библиотеке протечёт крыша, и вы должны будете заниматься этим, а не наукой». Редко плохие прогнозы бывают настолько точными.

В первый же день моего директорства пришлось заниматься протёкшей крышей и увольнять хозяйственника, за это ответственного (кстати, потом крыша не протекала; если пользоваться модным жаргоном, «крыша поехала» позднее у наших начальников, переставших помогать культуре). Может быть, в этом и состоит охрана культуры: не риторический зажжённый свет, уносимый в глубину пещеры от грядущих гуннов, а забота о крыше, чтобы не протекала? Все эти годы мы занимались спасением накопленного Рудомино достояния. Оказалось, что сделать можно много. Это был как бы семинар по историческому оптимизму, совсем не в духе времени.

Начиная с 1990 года я связан и с другим большим мировым книгохранилищем — Библиотекой Конгресса в Вашингтоне. Ее директором несколько лет назад стал Джеймз Биллингтон, известный знаток истории русской культуры, автор книги «Икона и топор» (я ее постоянно рекомендую своим студентам, когда читаю им лекции с обзором тысячи лет русской культуры, а в нашей официальной советской печати в своё время за неё Биллингтону досталось). Мы с ним подружились еще в шестидесятые годы, когда он провёл в Москве несколько месяцев. Мы познакомились на кухне у Н. Я. Мандельштам (тогда я бывал у неё очень часто, встречая там друзей: прекрасного художника В. Вейсберга, писателя В. Шаламова, польского манделыштамоведа Р. Пшибыльского) и потом много раз виделись у неё и у меня дома. Джеймз Биллингтон пригласил меня войти в состав Совета учёных Библиотеки Конгресса. Там я увидел впервые физика Янга, чьи работы о симметрии (написанные в соавторстве с другим нобелевским лауреатом — Ли), в том числе и связанные с традиционными китайскими представлениями о ней, произвели на меня большое впечатление в молодости, и с тогдашним директором Парижской национальной библиотеки, видным представителем школы «Анналов» Леруа Ладюри, некоторые мысли которого, изложенные в книге «Территория историка», задолго до нашего знакомства натолкнули меня на занятия связью древних эпидемий с другими историческими процессами (в частности, индоевропейскими переселениями, пути которых я тогда пытался открыть вместе с Т. Гамкрелидзе). По предложению Янга Совет учёных, объединяющий специалистов в разных областях, на своих заседаниях обсуждал программу конференций, которая подвела бы итоги заканчивающегося века. В качестве первого опыта было устроено осенью 1991 года совместное обсуждение с японскими учёными проблем этнических различий в современном мире. Мне и моему давнему другу Иосифу Бродскому, в тот год бывавшему в Вашингтоне в качестве американского поэта-лауреата, довелось говорить о ситуации в развалившемся СССР.

О судьбах Российской империи и ее культурного наследия я много думал и позже, когда в марте-апреле 1994 года ежедневно работал в Библиотеке Конгресса, помогая ее сотрудникам готовить выставку, приуроченную к 200-летию русской Православной церкви на Аляске (в конце сентября во время встречи Ельцина с Клинтоном оба президента ее открывали, а мне пришлось ее им показывать). В библиотеке хранится огромный архив этой церкви, касающийся всей епархии: Аляски, Алеутских островов и Курил. В этом архиве и в архиве Юдина в той же библиотеке я нашёл любопытные свидетельства и статистические данные о «мохнатых курильцах» — айнах, живших в конце XVIII и в XIX в. на Курильских островах вместе с эскимосами, алеутами и русскими; японцы, уже начавшие спор с русскими за острова, упоминаются только в этой связи. Я давно интересовался удивительно своеобразным айнским языком, хранящим, как и японский язык, следы взаимодействия с населением более южных островов Тихого океана (когда-то мне посчастливилось купить айнский словарь, составленный русским врачом Добротворским на Сахалине, где после 2-й мировой войны айны исчезают). Из-за этого, попав в 1992 году в Японию, я просил меня повезти на Хоккайдо. После долгих розысков, поколесив по острову, в доме для престарелых я отыскал старуху, исполнившую для меня несколько айнских традиционных песен и просившую навестить ее еще раз: «Я знаю, что ты издалека, но постарайся еще приехать. Здесь кругом одни японцы, а тебе я могу спеть на своём языке». Судя по прочитанным мной в аляскинском архиве записям священников, в середине прошлого века на Курилах айны хорошо понимали по-русски. А теперь хотя бы один русский пытается разобраться в почти вымершем айнском языке (у меня есть вывезенное из Японии собрание айнских магнитофонных записей).

Для меня особенно интересны документы архива Аляскинской церкви, касающиеся переводов библейских текстов на туземные языки. Многие переводы были изданы в Петербурге главным образом благодаря неутомимой деятельности выдающегося организатора всей этой переводческой работы епископа Иоанна (Иннокентия) Вениаминова, который сам в совершенстве изучил алеутский язык и написал прекрасную его грамматику, а также своё изложение христианской веры по-алеутски. В документах архива выражена воля этого человека, повлиявшего на судьбы всего края, который стал меняться в сторону сосуществования разных языков и культур. Начатое по его же замыслу преподавание в церковно-приходских школах успешно велось на алеутских диалектах, аляскинском эскимосском и тлинкитском (американский индейский язык, русскую грамматику и словарь которого тоже написал и напечатал Вениаминов), русском и церковнославянском (он и до сих пор в этих краях сохраняется в богослужении). Алеуты - мужчины почти все становились грамотными. Переводчики на алеутский язык были в своём большинстве священниками из креолов (так тогда на официальном языке по-русски называли детей, родившихся в первом поколении от смешанных браков русских с алеутками). Из них наибольший интерес у меня вызвал священник Нецветов, человек больших лингвистических способностей (о них говорят не только его переводы на алеутский, но и составленный им алеутский словарь, пока еще неизданный). По материалам архива можно составить себе представление о его мучительно трудной жизни на Крайнем Севере. Особенно увлекательны дневники священников-креолов. В них я читал, например, о поклонении алеутов мумиям их предков (обычай, как и некоторые другие детали туземных обрядов Севера, напоминающий о более известных краях Нового Света, пуэбло и перуанских инках). Мне было интересно восстановить и библиотеку Нецветова по сохранившимся книгам и спискам заказанной им литературы. Занятия реконструкцией частной библиотеки священника-креола, жившего больше ста лет назад, продолжали интересы всей моей жизни. А когда я вспомнил, что моего отца, в начале 20-х годов по вызову Горького приехавшего из Сибири в Петроград, принявшие его там в свою семью писатели — «Серапионовы братья» назвали «Братом-Алеутом», я понял, что мой жизненный круг замкнулся.