"Взгляд в хаос"

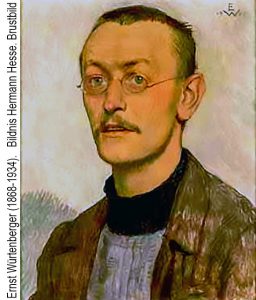

(Достоевский глазами Германа Гессе)

Мои книги ведут пытливого читателя туда, где за идеалами и моральными нормами нашего времени он прозревает – хаос.

Гессе – неустановленному адресату 17 октября 1928 г.

На фоне всеобщего увлечения Россией и русской литературой, охватившего в конце XIX – начале XX века почти весь западноевропейский мир, Герман Гессе производит, на первый взгляд, впечатление стороннего (хотя и осведомлённого) наблюдателя. Известный немецкий писатель, окончательно поселившийся в 1912 году в Швейцарии (и принявший в 1924 году швейцарское гражданство), Гессе ни разу не был в России и не проявлял, кажется, чрезмерного интереса к революционным потрясениям и общественным сдвигам в этой стране. Не разделял он и той непомерной восторженности в отношении русской литературы или России в целом, что и поныне встречается на Западе. Среди близких друзей, знакомых и корреспондентов Гессе трудно встретить русских или выходцев из России. И все же... Произведения, эссеистика и письма Гессе говорят о том, что русская тема волновала его, хотя и по-разному в различные периоды жизни, а русская литература, в особенности Достоевский, была ему не только знакома, но и находилась в поле его пристального внимания.

Читая Тургенева

Первый русский писатель, которого Гессе открыл для себя в начале 1890-х годов, был Тургенев, столь взволновавший Западную Европу своим «нигилизмом». Впрочем, Тургенева Гессе увидел своеобразно. «Я не люблю этих современных славян, – пишет он в мае 1895 года своему другу Теодору Рюмелину, – за исключением, быть может, Тургенева, от восьми до десяти книг которого я уже прочитал. Со времён Пушкина и Лермонтова русские не создали ничего подлинно великого, лишь этот пессимистически-нигилистический натурализм, который в романе «Новь» прямо-таки невыносим. Искусно написаны, правда, «Отцы и дети» – здесь впервые появляется созданное Тургеневым слово «нигилист», поэтому его и зовут «отцом нигилистов». Правильнее было бы назвать этот роман «Ни отцы, ни дети». В нем выведены отвратительные, хотя и великолепно написанные характеры, в особенности смело изображена фигура нигилиста Базарова». В другом письме Гессе рассуждает (опять-таки в связи с Тургеневым) о сходстве и различии между германским и иными национальными типами. По поводу «славянского своеобразия» он замечает, что оно «привлекательно и пленительно, и кажется весьма подходящим для художественного использования, хотя и не годится для наших (т. е. для современной Германии. – КА.) художественных задач». «Внешне, – продолжает Гессе, – германский и славянский тип представляются родственными. У обоих – одна и та же склонность к мечтательности и мировой скорби (Weltschmerz). Но славянину недостаёт веры в свою мечту, в своё дело и прежде всего – в самого себя. Тургенев мастерски изобразил характеры такого рода в Нежданове, Санине и других».

Итогом раннего знакомства Гессе с Россией звучит его признание в письме к родителям 8 июня 1896 года (после того, как ему стало известно о гибели тысяч людей на Ходынском поле): «Меня очень потрясла трагедия в Москве. Начитавшись Тургенева и Короленко, я испытываю к русским какое-то влечение. Никогда еще большая беда не захватывала меня так сильно».

Примечательно, что в письмах Гессе тех лет отсутствуют популярные тогда на Западе (и особенно в Германии) Л. Толстой и Достоевский. Сказывалось, вероятно, тяготение юного Гессе к «классике» (например, к Готфриду Келлеру), его недоверчивое отношение к современной немецкой литературе, в частности – к натуралистам, для которых Толстой и Достоевский уже в 1880-е годы становятся своего рода «знаменем». Пройдёт, однако, несколько лет, и литературные вкусы Гессе в отношении немецких и русских авторов окажутся иными, чем в ранней юности.

Восток и Заратустра

Гессе вступил в литературу как поэт. В 1898 году выходит в свет (в Дрездене) его стихотворный сборник «Романтические песни»; одновременно готовится и сборник прозы («Час после полуночи». Иена, 1899). К осени 1899 года, покидая Тюбинген, где в течение трёх лет он работал в книжной лавке, Гессе осознает себя профессиональным писателем.

Дальнейшие годы заполнены интенсивной литературной работой; широкую известность приносят Гессе новеллы «Петер Каменцинд» и «Под колесом». Брак, рождение сына, создание собственного семейного очага в Гайенхофене (Швейцария), путешествия по Италии, знакомство с видными деятелями культуры (Я. Буркхардт, Г. Вёльфлин, С. Цвейг, Т. Манн) – все это создаёт впечатление ровной, внешне благополучной жизни, далёкой от тех катастроф и разрушений, что потрясают другие страны (например, Россию в 1904– 1906 годах). В действительности же именно эти годы дня Гессе – период напряжённых исканий. Неудовлетворённый ограниченностью «рационального- и «эгоистического» западного общества, писатель ищет противовес индивидуализму и рассудочности, якобы возобладавших на европейском Западе и создавших одностороннего деформированного человека. Эти поиски приводят его к «открытию» Азии и восточной «мудрости» (чему способствовала уже сложившаяся в европейской культуре ориентация, начиная с Фридриха Шлегеля через Шопенгауэра до Льва Толстого).

В конце 1911 года Гессе совершает путешествие в Индию. С этой страной Гессе был, до известной степени, связан через своих родителей, которые несколько лет провели в Индии в качестве миссионеров. «С самого раннего детства, – вспоминал Гессе, – у меня было внешнее знакомство с Индией, где долго жили мой дед и мои родители; они говорили на разных индийских наречиях <...> в нашем доме было немало индийских вещей, тканей, одежды, картин. Я бессознательно впитывал многое из того, что относилось к Индии, особенно помню живые, красочные рассказы моей матери...». Пребывание писателя в Индии отразится затем в нескольких его книгах.

В дуалистической картине мира, что возобладает с годами в сознании Гессе, наряду с характерными оппозициями типа: культура – инстинкт; духовность – буржуазность; добро – зло; национальное – всечеловеческое и т. д., находит своё место и «географическая» параллель: Западная Европа – Восток. Мистическое, буддийское понимание жизни, основанное на благочестии, самоотречении и покорности, казалось в то время многим, в том числе и Гессе, убедительным опровержением западноевропейского индивидуализма. Восточный «созерцательный» человек противостоит человеку «фаустовского» или – позднее – «ницшеанского» типа, утверждающему себя прежде всего в борьбе и действии. (Так думал, например, Ромен Роллан, увлекавшийся вероучением Льва Толстого и посвятивший отдельную книгу Махатме Ганди).

До 1914 года Гессе формируется как писатель в относительно традиционном ключе. Он выступает как наследник Гёте и немецкой романтической культуры, с одной стороны, и таких писателей, как Готфрид Келлер или Теодор Шторм, – с другой. Активно занимаясь редакционно-издательской деятельностью, Гессе избегает заявлений и статей на общественно-политические темы, ограничиваясь, как правило, ролью книжного рецензента (эту сторону литературной работы он всегда считал крайне важной). Для многих он воплощает собой в те годы аристократический тип писателя «олимпийца», погруженного лишь в свои интеллектуально- литературные «игры».

Поворотным моментом в духовной биографии Гессе, резко изменившим его общественную и литературную позицию, оказалась Первая мировая война.

«Русская душа» на фоне Апокалипсиса

Кровавые события, разыгравшиеся в Европе, потрясают писателя своей жестокостью и абсурдностью и словно разрушают относительно замкнутое духовное пространство, в котором он пребывал ранее. Главный вопрос, коим задаётся Гессе после 1914 года, естественно, – о войне и ее возможных последствиях для Европы (в плане духовном). С самого начала Гессе выступает как убеждённый пацифист; это было обусловлено его религиозно-этическими воззрениями в духе Толстого, буддизма и просто христианской морали (заповедь «Не убий!» – священна). Свою позицию Гессе изложил в серии газетно-журнальных публикаций. Так, в авторитетной швейцарской «Neue Zürcher Zeitung» он помещает в ноябре 1914 г. антишовинистическую статью под названием (восходящем к Бетховену) – «О, друзья, только не эти созвучья». Гессе убеждает деятелей культуры, нагнетавших в своих странах ура-патриотические настроения, что им, интеллектуальной элите Запада, не пристало «еще больше расшатывать фундамент будущей Европы».

Наиболее заметным из общественно-политических выступлений Гессе тех лет было его обращение к немецкой молодёжи – анонимно изданная брошюра «Возвращение Заратустры» (1919). Потревожив тень Ницше, которого в годы юности он чтил как реформатора и «пророка», Гессе ставит в центр своего воззвания понятие Судьбы, во многом тождественное иррациональному «року», коллективному бессознательному началу – глубинному источнику «мифа», иначе – творчества. (Слово «хаос» в этой статье не названо, но уже угадывается и как бы читается между строк). Гессе призывает немецкую молодёжь «слушать голос судьбы», то есть переживать во всей полноте драматизм происходящих событий; это поможет ей, по мнению писателя, занять достойное место в послевоенной Европе. Центр тяжести перенесён у Гессе (и это характерно) из области политической в религиозно-нравственную. Трагическое видение современного мира выражается в абстрактных категориях «добра» и «зла», «света» и «мрака».

События в Европе заставили Гессе по-иному взглянуть на Россию, одну из участниц мировой войны, а также – на русскую литературу. Подобно тому, как в своих духовных исканиях писатель двигался от Гёте к Ницше, можно – применительно к русской культуре – сказать, что внутреннее развитие Гессе вело его от Тургенева и Короленко к Толстому и особенно Достоевскому.

Рецензируя книгу историка литературы, биографа и переводчика Достоевского Карла Нётцеля «Современная Россия» (1915), Гессе пытается разобраться в интересующей его проблеме: что отличает русских людей от западноевропейских. Гессе пишет о том, что Россия, не знавшая в Средние века борьбы христианства с античностью и не пережившая позднее, в эпоху Возрождения, «новой победы античности», значительно отдалилась от Западной Европы и потому в самое недавнее время смогла явить миру «столь мощный прилив душевности, древнехристианской любви и по-детски незамутнённой потребности искупления, что наша европейская литература неожиданно оказалась мелкой и узкой перед этим душевным натиском и потоком внутренней непосредственности» .

Речь идёт о русской литературе второй половины XIX столетия, столь поразившей – прежде всего романами Толстого и Достоевского – западный мир. Вслед за автором книги «Современная Россия», Гессе демонстрирует отличие русского человека от западноевропейского именно на примере Льва Толстого – фигуры, «типично русской в своих основных чертах». Ибо Толстой, по убеждению Гессе, обладает основными качествами русского человека: первозданной интуицией и антиевропейским «доктринёрством». «Мы чтим и любим в нем русскую душу, – пишет Гессе, – и мы критикуем, а подчас ненавидим в нем современное русское доктринёрство, безмерную односторонность, дикий фанатизм и суеверный догматизм...». Произведения Толстого побуждают, согласно Гессе, испытывать «чистый глубокий трепет и благоговение перед великим гением», тогда как его «догматические программные произведения» вызывают у каждого западного человека лишь «удивление, тревогу, наконец, негодование и отвращение».

Суждения Гессе, как и Нётцеля, весьма типичны для того времени. «Русская душа», особый русский «тип» (интуитивно-чувственный или благочестиво-набожный) как полная противоположность западному рационализму, «терпеливый» русский народ-богоносец», чья великая миссия заключается якобы в том, чтобы явить однажды потрясённому Западу свой просветлённый лик, враждебность русских людей (бесспорно, мнимая) по отношению к Западу – эти и подобные суждения получили широкое распространение в кругах западноевропейской интеллигенции еще в конце прошлого столетия. Такую Россию искали и рисовали в своём воображении многие западноевропейские мыслители и художники, причём немалую, подчас решающую роль для распространения подобных представлений играли произведения русских писателей. Князь Мышкин, странник Макар Долгорукий, Платон Каратаев, Алёша Карамазов и др. воспринимались на Западе как подлинные представители русского народа. Не случайно и Гессе ссылается, говоря о России, прежде всего на ее литературу. Гессе убеждён, что каждый, читавший произведения Толстого, Достоевского и Гоголя, хорошо знает, что такое эта первозданная «интуитивная» Россия с ее «душой» и сколь сильно она отличается от «души» европейца. «Со страхом и восторгом, – сказано у Гессе, – мы видим, как изливается эта душа, рядом с которой наша собственная душа кажется старой и отвердевшей, мы видим область самого непосредственного литературного творчества, повседневную душевную жизнь людей, запечатлённую проникновенно и страстно и с таким мастерством, какое может проистекать лишь из одного источника – любви; такая любовь давно уже не пылает в нашем новейшем искусстве столь ясно, чисто и божественно, как в сердце этих великих русских писателей». Именно с той «первозданной любовью», которую, по мнению Гессе, сумели вдохнуть Толстой и Достоевский в западноевропейский «методический и организованный мир», связывает он надежду на духовное обновление Европы после окончания мировой войны. «Какие бы мы ни выбрали тогда пути <...> ко всему прочему нам понадобится немало той чистой, терпеливой и самоотверженной любви, которая вот уже сотни лет не проявляется нигде на земле так чисто и трогательно, как в предостерегающих голосах русских художников».

Рецензия Гессе на книгу Нётцеля перекликается с первой статьёй Гессе о Достоевском, написанной приблизительно в то же время и посвящённой роману «Подросток» (в связи с новым переводом романа в мюнхенском издательстве Р. Пипера). В заключительной части этой статьи Гессе переходит от Достоевского к России, что предстаёт его мысленному взору как «христианская, терпеливая, самоотверженная» страна, населённая «наивным» народом – посредница между Западной Европой и «праматерью Азией». Мир Достоевского страшен, в нем нет, по ощущению Гессе, ни единого просвета, но зато его озаряет солнце религии. Носителем этой «русской религии» выступает для Гессе странник Макар. «Это сам народ, сама Россия, – восклицает Гессе, – это русская мудрость, ведь она коренится не в познании, а в жизни».

Мы, европейцы, – продолжает Гессе, – должны прислушаться к этой «потаённой внутренней» России. Ибо все, что есть в России «европейского», получено ею от Запада; но «во всем, что касается пассивных, азиатских и малоценимых ныне добродетелей, русским еще предстоит быть нашими учителями вплоть до вопросов практической политики».

Торжествующий хаос

По мере нарастания войны и всеобщего кризиса, усугублённого революционными событиями в России (а затем и в самой Германии), взгляды Гессе на Россию претерпевают изменения. Конфликт между человеком и действительностью в условиях военного времени приобретал катастрофические формы, и тревога писателя, озабоченного судьбами культуры и разума, переходила порой в отчаянье. Все сильнее овладевали им (независимо от книги Освальда Шпенглера – Гессе познакомится с ней позднее) пессимистические размышления о конце или «закате» Европы, о крахе цивилизации, о воцарившемся в мире «хаосе». Идеалы гуманизма, казалось писателю, на глазах исчезают в захлестнувшем Европу кровавом потоке. Этими настроениями в значительной мере определяется пафос обеих статей Гессе о Достоевском, написанных в последний год мировой войны: «Братья Карамазовы, или Закат Европы (мысли при чтении Достоевского)» и «Мысли о романе Достоевского «Идиот». Вместе с философско-дидактическим диалогом «О новых звукотворцах» (Gespräch über die Neutöner» – явная перекличка с упоминавшейся выше статьёй 1914 года) обе работы о Достоевском составили книгу «Взгляд в хаос», изданную в преддверии юбилея русского писателя в Швейцарии в 1920 г. – в последний год мировой войны.

В отличие от статьи 1915 г., где Гессе еще проявлял известный интерес к литературной стороне «Подростка» (композиции, сюжетной технике и т. д.), обе статьи 1919 г. представляют Достоевского почти исключительно как «пророка», «предсказателя», «ясновидящего». Достоевский – «стоит уже по ту сторону искусства». Гессе вовсе не отрицает, что Достоевский – великий художник, но он – художник, так сказать, «лишь попутно» («nur nebenher»). В первую очередь он – пророк, угадавший исторические судьбы человечества. Соглашаясь с тем, что Достоевский – больной, эпилептик, Гессе пишет, что «пророк и означает больной, у которого утрачено здоровое, ясное и благотворное чувство самосохранения – воплощение всех буржуазных добродетелей». Величие этого больного заключается в том, что «он толкует свои видения не в личном плане, давящий его кошмар напоминает ему не о собственной болезни, не о собственной смерти, а о смерти целого, чьим органом он себя ощущает; этим целым может быть семья, партия и народ, это может быть и все человечество».

Главное, чем насыщены статьи Гессе о Достоевском 1919 г. – это ощущение великого духовного кризиса, охватившего западный мир. Война и революции привели Европу к анархии и распаду. Европейской цивилизации наступает конец. Близится новая эпоха – торжество хаоса. Пророком этого грядущего хаоса и выступает у Гессе автор «Идиота» и «Братьев Карамазовых».

О Достоевском как «пророке хаоса» писали в те годы многие. Так, драматург и эссеист Эмиль Лукка проводит эту мысль во многих своих работах о Достоевском начала 1920-х гг.

В статье «Достоевский и социализмом утверждал, например, что Россия – страна хаоса, а русский человек и Достоевский – «хаотические люди». Позднее, в монографии о Достоевском (1924) Лукка вновь задаётся вопросом, что же является «последней сутью»: западный индивидуализм или русский хаос? Писатель-философ Герман Кейзерлинг, откликаясь на мюнхенское издание сочинений Достоевского, подчёркивал, что «Достоевский – это плодотворный хаос. Он – титан, в котором новый хаос впервые обрёл форму». Наконец, Стефан Цвейг, автор известного эссе о Достоевском (1921), построенного, скорее, на понятии «судьба», нежели «хаос», писал о том, что Достоевский любит своих людей, «пока они страдают <...> пока представляют собою хаос, готовый обернуться судьбой». С этой точки зрения, Гессе, объединивший свои статьи в книгу под общим заголовком «Взгляд в хаос», не был оригинален.

Хаос «русский» и хаос «вселенский»

Каким же виделся Гессе «хаос», идущий, согласно его прогнозам, на смену «организации» и «порядку» – незыблемым устоям западной жизни? Хаос, по Гессе, – сочетание противоречивых и взаимоисключающих начал, их единство. Это – смещение и снятие всех традиционных представлений о жизни (разумеется, в их западноевропейском «буржуазном» обличье). Это – сдвиг и крушение ценностей: государственных, моральных, культурных, религиозных. «Хаотическое» ставится у Гессе в один ряд с такими понятиями, как «азиатское», «варварское», опасное», «аморальное». Все это и образует для швейцарского писателя «дух Достоевского», то есть русский или «карамазовский» элемент, который не меряется категориями «хороший» или «плохой», ибо являет собою совершенно другой, отличный от европейского тип сознания. Это – некая подвижная стихия, соединяющая и растворяющая в себе любые противоречия: зло и добро, порок и добродетель. «Имея дело с Карамазовыми, – рассуждает Гессе, – никогда не знаешь, что поразит тебя в следующую минуту. Возможно, смертельный удар, а возможно – трогательное славословие Бога. Среди Карамазовых есть Алёши, но есть Дмитрии, Фёдоры и Иваны. И отличает их, как мы видели, не какое-нибудь определённое качество, а готовность в любой момент усвоить любое из качеств». Четверо братьев, все вместе, и воплощают для Гессе «русского человека», образцом которого, с другой стороны, предстаёт и князь Мышкин, «магический человек», – ведь именно ему свойственна «магическая способность на какой-то момент или даже долю момента становиться всем – все чувствовать, всему сострадать, понимать и принимать все то, что происходит в мире. В этом – смысл его существа».

Нетрудно видеть, что Гессе по-своему – с точки зрения «хаоса» – истолковывает весьма распространённую на Западе легенду о «русской душе» и «широкой русской натуре», якобы способной к совмещению крайних противоположностей. «Карамазовский» человек, он же – князь Мышкин, для Гессе ничто иное, как «всечеловек» (о чём, как известно, заявлял и сам Достоевский). Однако акценты, поставленные Гессе, совершенно иные, чем у Достоевского или иных провозвестников «русской души». Для Гессе важен не столько сам «карамазовский тип», сколько его актуальность для современной Европы, не столько даже сам «русский хаос» как противоположность буржуазной упорядоченности, сколько настоящее и будущее гуманитарной культуры на Западе.

Так, определяющей (и в этом Гессе отчасти близок поколению немецких экспрессионистов) оказывается мысль писателя о том, что русский хаотический человек, выведенный Достоевским, – явление не только специфически русское. Это – явление универсальное; неуклонно расширяясь, оно распространяет своё влияние на все духовное пространство Европы. «Странное и удивительное, существенное и роковое, – пишет Гессе, – заключается вовсе не в том, что где-то в России в 50-е или 60-е годы какой-то гениальный эпилептик выдумал эти образы. Существенно то, что европейская молодёжь последних трёх десятилетий все более воспринимает его книги как жизненно важные и пророческие».

Плодотворный хаос

Особый взгляд на Достоевского и «русского человека» обусловил двойственное отношение Гессе к «хаосу».

С одной стороны, Гессе всячески подчёркивает победоносное движение того, что он называет «хаосом», стремительное наступление этого начала на западноевропейскую цивилизацию. Хаос исторически закономерен, путь Запада через «хаос» предопределён – эта мысль повторяется у Гессе неоднократно. Человек, утверждает Гессе (и здесь он опять-таки близок экспрессионистам), вынужден проделать этот «хаотический» путь как необходимый этап своего внутреннего развития и, лишь проделав его, – сможет внутренне переродиться. «Никакая программа не укажет нам, как отыскать этот путь, – пишет Гессе, имея в виду путь к будущему духовному обновлению (seelische Neueinstellung), – никакая революция не откроет перед нами входа. Каждый следует этим путём в одиночку. И каждому из нас суждено хотя бы час своей жизни провести на той мышкинской грани, где прекращаются прежние истины и начинаются новые».

И в другом месте: «Уже половина Европы, уже, по крайней мере, половина европейского Востока находится на пути к хаосу, в каком-то упоении скользя над бездной и в священном безумии распевая гимны, подобно тому, как пел Дмитрий Карамазов». Содержание и стилистика последних строк заставляют вспомнить о Ницше, духовном родоначальнике «философии жизни», которой Гессе был в те годы захвачен. Иррациональная «судьба» и творческие силы природы, о чём шла речь в эссе «Возвращение Заратустры», и разворошённый, взбудораженный европейский мир. несомненно сближаются в рассуждениях Гессе точно так же, как «хаотический» русский человек – с антибуржуазным «аморальным» человеком Ницше.

С другой стороны, Гессе вовсе не приветствует русский хаос и не воспевает грядущее и близкое, по его предощущению, царство Карамазовых. Ибо хаос не только плодотворен, но и губителен, в первую очередь –для культуры. «Идиот», додуманный до конца, – вынужден признать Гессе, – означает возвращение к материнскому праву бессознательного и устранение культуры». Путь, который предрекает Гессе Западной Европе, представляется ему скорее необходимым, чем желанным. Размышляя о том, что герои Достоевского – прообразы будущих европейских людей, Гессе считает нужным сделать оговорку: «Не следует думать, будто мир этих созданных писательской фантазией образов – идеальная картина будущего. Нет, в Мышкине, как и во всех этих фигурах, мы чувствуем не столько образец совершенства в смысле: «Таким ты должен быть!», сколько необходимость в смысле: «Через это нам суждено пройти, такова наша судьба!»

Итак: роковая неизбежность, но совсем не радужная. Западноевропейский человек должен, согласно диагнозу Гессе, «переболеть» хаосом. «Преступники, истерики и идиоты» Достоевского становятся, по Гессе, как бы необходимостью на пути к духовному самовозрождению Европы после страшных потрясений войны. Разнузданные инстинкты и тёмные иррациональные силы берут верх – так это видит Гессе – над устоями культуры, нравственности и «порядка». Глубоко связанный с культурой прошлого, наследник и поборник европейских просветительских традиций, Гессе внутренне противился «хаосу».

Надо сказать, что мысль о торжестве, то есть неизбежности хаоса отпугивала Гессе даже в 1919 году, когда он обращался к Достоевскому как своего рода «союзнику», помогающему ему обосновать собственную точку зрения. Не случайно в статье о «Братьях Карамазовых» Гессе высказывает осторожное предположение, что «весь» «Закат Европы» осуществится, возможно, лишь внутренне, в душах одного поколения, оказавшись всего-навсего переосмыслением отслуживших свой век символов, переоценкой духовных ценностей». В том же духе высказывался Гессе и в одном из писем (к Густаву Гамперу, 14 декабря 1919 г.): «То, что называется у меня «Закат Европы», я воспринимаю исключительно как зарождение. Для меня это – процесс, который я переживаю в самом себе и который, вероятно, можно сравнить с закатом античного мира: не внезапный крах, а медленно нарастающий переворот в душах».

Мысль о гибели европейской цивилизации страшила Гессе и отчуждала его от Достоевского. Это чувствуется и в его более поздней статье о русском писателе (1925). За эти годы опасность идущего из России «хаоса», казалось, ослабла (да и само слово «хаос» ни разу не встречается в этой статье). И все же Достоевский, обрисованный Гессе в 1925 году в более спокойных тонах, по-прежнему остаётся для него «притягательно-чуждым», вызывая одновременно и восторг, и ужас. «Страшный и прекрасный поэт», – сказано у Гессе. Достоевского, пишет он далее, можно читать лишь в те редкие, минуты, «когда мы несчастны, когда страдание наше достигло предела, когда весь мир мы воспринимаем как одну зияющую жгучую рану, когда мы дышим отчаянием и умираем от безнадёжности». Только так, заключает Гессе, можно постичь «чудесный смысл созданного им мира, столь пугающего нас и порою адского».

«Клейн и Вагнер»

Антагонизм «культуры» и «жизни», столь отчётливо проступивший в статьях Гессе о Достоевском, глубоко коренился в сознании швейцарского писателя, образуя, так сказать, «жизненный нерв» его миросозерцания. Эта характерная для западноевропейской мысли оппозиция (с известными оговорками ее можно назвать противостоянием просветительского и романтического подхода к жизни) определяет собой и тематику, и направленность, и структуру многих художественных произведений Гессе, как бы воплощающих, иллюстрирующих его философию. Почти все романы Гессе («Зидхарта», «Нарцисс и Гольдмунд», «Игра в бисер») строятся, в глубинной своей основе, на той же «амбивалентности» – противоборстве героев, демонстрирующих то или другое начало (Нарцисс – Гольдмунд; Кнехт – Дезиньори). Разумное и чувственное, созидательное и деструктивное, «светлое» и «тёмное» составляют в произведениях Гессе два неизбежных, дополняющих друг друга, полюса.

Достоевский оказался среди тех писателей и мыслителей, кто глубоко воздействовал на Гессе именно в таком ключе. В духовном развитии Гессе – факт неопровержимый! – Достоевский сыграл огромную роль. А на рубеже 1910-х и 1920-х гг. он становится для Гессе центральной фигурой в культуре, во всяком случае, – в русской культуре. В письме к Тео Венгеру (16 апреля 1921 г.) Гессе признавался, что Достоевский ему ближе, чем Л. Толстой. «В сущности, – пишет Гессе, – я считаю, что Толстой проникнут немецким духом, и потому для меня важнее Достоевский, ибо он в самом деле несёт в себе что-то такое, о чём мы, западные европейцы, уже давно забыли». При этом влияние Достоевского на Гессе отнюдь не исчерпывается теми статьями, которые он посвятил русскому писателю, – оно гораздо глубже, «подспуднее».

В том же 1919 году, когда Гессе читал и перечитывал Достоевского, он пишет одну из своих новелл, получивших со временем немалую известность – «Клейн и Вагнер». В центре повествования – банковский служащий, бегущий из своего дома, города, от своей среды. Причина бегства – убийство, им совершенное и вынуждающее его скрываться. В действительности же – как выясняется по ходу сюжета – убийство не было совершено, героем новеллы владеет, так сказать, идея убийства, которая и заставляет его бежать и скрываться. Он опасается не расплаты за преступление, а своей способности, готовности его совершить. Он – убийца не реальный, а мнимый, убийца «в душе», человек - двойник. В каждом человеке, по убеждению Гессе, живёт «зверь», «убийца», «преступник», под внешней благообразной оболочкой «культуры» зачастую бушует «хаос». В одном из писем Гессе весьма подробно изложил осенью 1919 г. свою точку зрения.

Герман Гессе в своём саду в Гайенхофене

«...Вы пишете, – обращается он к своему адресату (швейцарскому писателю Карлу Зелигу), – что можете понять, как человек в определённых условиях становится убийцей. Вот и я, который на самом деле никакой не мудрец, а всего лишь страдающий беспокойный человек, все это лето отдал убийце – тому убийце, который живёт и во мне, и попытался воплотить его в дерзком и опасном повествовании, чтобы на какое-то время выбросить его из собственного сердца». Письмо это носит, вообще говоря, исповедальный характер. Гессе пишет о том, что в течение долгого времени он «замалчивал все тёмное и дикое в себе самом», что, вдохновляясь такими образцами, как Гёте и Готфрид Келлер, он творил привлекательный и гармоничный, но «в сущности лживый мир», что он создавал произведения типа «Петера Каменцинда», в которых «множество истин» принесены были в жертву «благопристойности и морали» и что, наконец, и как человек, и как художник он вынужден был погрузиться в «усталое отчаяние». Важно в этом письме и признание Гессе, что за последние годы ему удалось «вернуться к себе», открыв и познав в себе самом то, что он ранее отрицал и замалчивал: хаос, дикость, инстинкт и т.д.

«... Я давно уже не верю в добро и зло, – заявляет Гессе, – а верю в то, что все есть добро, даже то, что мы называем преступлением, грязью, ужасом». И завершает словами: «Достоевский это тоже знал».

Позднее, в декабре 1921 года, Гессе определит историю, рассказанную им в новелле «Клейн и Вагнер», как «историю филистера», которого «вырвали» из привычной для него обстановки. Попадая «в сферу неопределённого, чужого, враждебного и опасного для него бытия», он гибнет от столкновения с этим миром. Эта история, замечает Гессе, – «симптом времени, выражение чувства, охватывающего человека, который стоит перед хаосом».

Влияние Достоевского на Гессе угадывается и в романе «Степной волк» (1927). Гарри Галлер, человек - двойник, очищается и достигает внутренней свободы, лишь пройдя через соблазн зла, через мучительное познание «мрака» и «хаоса» в самом себе. Ницше и немецкий экспрессионизм, «философия жизни» и Достоевский образуют здесь как бы единый сплав. Но суть романа заключается все же в том, что тёмные хаотические силы, которые таятся в душе Галлера, в конце концов оказываются преодолёнными. Повторяется мысль: для того, чтобы победить «хаос», человек должен «пережить» его; для того, чтобы искупить заложенную в нем «вину», должен осознать себя «преступником».

От Достоевского к Чехову

После 1920 года интерес Гессе к Достоевскому ослабевает, хотя и не затухает полностью. В июле 1940 года Гессе сообщает Рудольфу Якобу Гумму: «Мы <то есть сам Гессе и его жена Нинон> прочитали «Бесов» Достоевского. Сейчас читаем книгу Гвардини о Достоевском,1 которая, правда, мне уже знакома, и предполагаем также перечитать «Подростка» – из больших романов Достоевского я дольше всего, по крайней мере, лет двадцать, не перечитывая именно эту книгу». Оценки творчества и роли Достоевского, что встречаются у Гессе в позднейшее время, естественно, отличаются от более ранних и, главное, уже не являются составной частью его общей системы взглядов.

Своего рода итогом многолетних раздумий Гессе над Достоевским и другими русскими писателями можно считать его ответ на запрос издателей русского альманаха «Опыты» (Нью-Йорк) об отношении к русской классической литературе. «Знакомство с русской литературой 19-го века, – отвечал им Гессе, – было огромным событием для европейского Запада. Для меня лично это знакомство началось с Тургенева <...> Сегодня мои любимцы – это Гоголь, Толстой и Чехов. Достоевский же, которым я в своё время очень восхищался, остался для меня важен лишь как автор «Братьев Карамазовых», но не других своих произведений».

Имя Чехова в ряду «любимцев» Гессе вызывает удивление: ни в юности, ни в зрелые годы швейцарский писатель не проявлял к нему особого интереса. Объяснение этому можно найти в одном из писем того же времени. Гессе рассказывает одному из своих корреспондентов (Герхарду Дику; апрель 1955 г.), что познакомился с творчеством Чехова «много позднее», чем с другими русскими писателями (во всяком случае, позже 1927 года, когда Гессе писал статью «Библиотека мировой литературы», в которую не включил Чехова) и что о каком бы то ни было «влиянии» на него со стороны Чехова говорить не приходится. И все-таки, добавляет Гессе, «я многим обязан этому писателю, и с тех пор, как я его знаю, он принадлежит к моим любимцам». Особо выделяет Гессе два произведения Чехова – «Палату № 6» и «Степь».

Хаос и «вождизм»

Понятием «хаос» Гессе охотно пользовался и после 1920 года, определяя этим словом, как и прежде, «магическую» глубину бытия, где таятся первозданные витальные импульсы, недоступные среднему «буржуа». В одном из писем 1928 года (фраза из этого письма поставлена эпиграфом к данной статье) говорится: «Я не являюсь вождём, не могу и не хочу им быть. Своими сочинениями я изредка помогал молодым читателям приблизиться к той черте, где начинается хаос или же, говоря иначе, где они, лишённые привычных условностей, остаются один на один с загадкой жизни. Для большинства из них такое состояние уже представляет собой опасность, и они, отворачиваясь от хаоса, ищут новых связей или обязательств. А те немногие, что стремятся заглянуть в хаос и сознательно пережить ад нашего времени, – им не требуется никакой «вождь».

Неприятие любого «вождизма», отличавшее Гессе в 1920-е – 1930-е годы, закономерно вело его к отрицанию германского фашизма. Всегда подчёркивавший свою «аполитичность», глубоко убеждённый в том, что есть две истории человечества: политическая и духовная, Гессе, тем не менее, внимательно наблюдал, за тем, как развёртываются события на европейской сцене, и подробно комментировал их в своих статьях и письмах. Культ иррационального, упоение «бездной», устремлённость к «крови» и «почве» не обманули Гессе. Хорошо известно его резко отрицательное, многократно и ясно выраженное отношение к немецкому фашизму, антисемитизму и лично Гитлеру – не случайно произведения Гессе попали после 1933 г. в разряд книг, подлежащих уничтожению.

Более противоречивым, однако, было его отношение к коммунизму, русскому большевизму и деятелям русской революции. Здесь сказывались, с одной стороны, симпатии Гессе к социализму, вернее, к идеалам социализма в их «чистом» виде (о самом Марксе и его теории Гессе, как правило, отзывался критически). В письме к сыну Хайнеру (январь 1930 г.) Гессе признавался в том, что «с чисто политической точки зрения» он считает социализм «единственным пристойным мировоззрением». То, что он сам не стал социалистом, Гессе объясняет двумя причинами. Во-первых, «духовные основы социализма» (так Гессе называет марксизм) «никоим образом нельзя считать чистыми или бесспорными», а, во-вторых, социал-демократы во всём мире «давно уже изменили своим лучшим принципам».

Тем не менее, еще в статье «Возвращение Заратустры» Гессе не без сочувствия отзывался о спартаковцах (хотя и не одобрял их коммунистических «рецептов»), а позднее, в начале 1930-х гг., склонялся даже к тому, что «марксистский путь – через умирающий капитализм к освобождению пролетариата – путь будущего, и миру придётся идти этим путём, желает он этого или нет». В своих оценках того, что совершалось в России, Гессе проявлял, как правило, осторожность и сдержанность. Бесчеловечная политика большевиков, ведущая к гибели и людей, и столь ценимой Гессе «культуры», такие явления, как коллективизация, массовые лагеря или показательные процессы 1930-х гг. почти не вызывали у него протеста (во всяком случае, если судить по сохранившимся свидетельствам). В цитированном выше письме Гессе к Т. Манну (начало декабря 1931 г.) содержатся не лишённые сожаления слова о том, что «Германия упустила шанс совершить собственную революцию и найти собственный путь». Далее Гессе пишет, что «будущее Германии – это большевизация, что само по себе не так уж для меня отвратительно (mir an sich nicht widerwärtig. Курсив мой. – К.А.), но означает все же большую потерю однажды открывшихся национальных возможностей». Вероятно, пробудившийся и выплеснувшийся в 1917 г. наружу «русский хаос» продолжал, до известной степени, привлекать к себе внимание Гессе и завораживать его. Подобно другим деятелям западноевропейской культуры (например, Стефан Цвейг или Ромен Роллан), Гессе долгое время оставался в плену «интеллигентских» иллюзий насчёт Советской России и, что особенно удивительно, – Ленина. Прочитав в 1932 г. книгу американского публициста Дона Левине о Сталине, Гессе сочувственно отзывается о ней в обзорной рецензии, подчёркивает «особенно интересную» историю вражды Сталина и Троцкого и заключает: «Как и во всех книгах о новейшей русской истории, нас не захватывает и не очаровывает здесь ни один из вождей, за исключением только Ленина, чей гений был воистину наполеоновским». Аналогичные, двусмысленные или «осторожные» суждения по поводу Советского Союза (в частности, после Второй мировой войны) способствовали тому, что коммунистическая пропаганда не раз использовала имя Гессе в своих целях, а отдельные коммунисты писали ему даже восторженные письма. Гессе недоумевал и неуклонно подчёркивал, что он стоит вне политики и в равной мере не принимает ни Сталина, ни Трумэна. В обострённой идейной ситуации периода «холодной войны» писатель оставался как бы «над схваткой», не решаясь сделать свой выбор и повторяя, что «ему ненавистны ложь и насилие как на Востоке, так и на Западе».

И все-таки: гуманистические и религиозные основы мировоззрения Гессе, как и характерная для него приверженность к интеллектуальному совершенствованию, к внутреннему «покою» и «порядку», с годами не только уравновешивали его тяготение к «хаосу», но и все более подавляли его. Любая революция, какие бы лозунги она ни провозглашала, становилась неприемлемой для зрелого Гессе, сумевшего глубоко осмыслить европейский опыт 20-го столетия и окончательно определить для себя в качестве жизненного credo принцип «любовного долготерпения». Его Касталия, утопическое государство в романе «Игра в бисер», – хорошо организованное, разумное и цивилизованное общество, далёкое от какого бы то ни было хаоса и беспорядка. В декабре 1959 г. Гессе признается в одном из писем:

«Я – одиночка, воспитанный в христианско-индийском духе, и любое стремление переделать историю, любое желание насильственно изменить мир [... ] кажутся мне бессмысленными и неверными. (...) Нет пользы в том, что какой-нибудь царь будет заменён каким-нибудь Кадаром, Хрущевым, Ульбрихтом и т.д.; все это обман, не стоящий жертв. Вы знаете также, что на Западе ничто не изменилось к лучшему. Вот почему я вижу в любых попытках улучшить мир при помощи силы лишь одно заблуждение. Что, впрочем, вовсе не мешает мне испытывать уважение к благим намерениям и чистой вере идеалистически настроенных попутчиков и соратников».

Сочинения и суждения Гессе, умевшего видеть и запечатлеть – благодаря отточенной «диалектике» своего мышления – разные стороны и оттенки жизни, в том числе и политической, производили на современников впечатление высокой «умудрённости», «особого» знания. После 1946 г., когда писателю присуждена была Нобелевская премия по литературе, его популярность стремительно возрастает во всех странах. Послевоенное поколение (особенно в Америке) провозглашает Гессе своего рода «гуру», учителем жизни. И как бы ни оценивать нам сегодня, несколько десятилетий спустя, философско-политические суждения Гессе, нельзя не согласиться с тем, что во многих из них действительно заключена та самая «точка истины», которая даётся лишь утончённому и благородному уму.

1. Rommio Guardini. Der Mensch und der Glaube. Versuche über die religiöse Existenz in Dostojewskis großen Romanen. Leipzig. 1933.