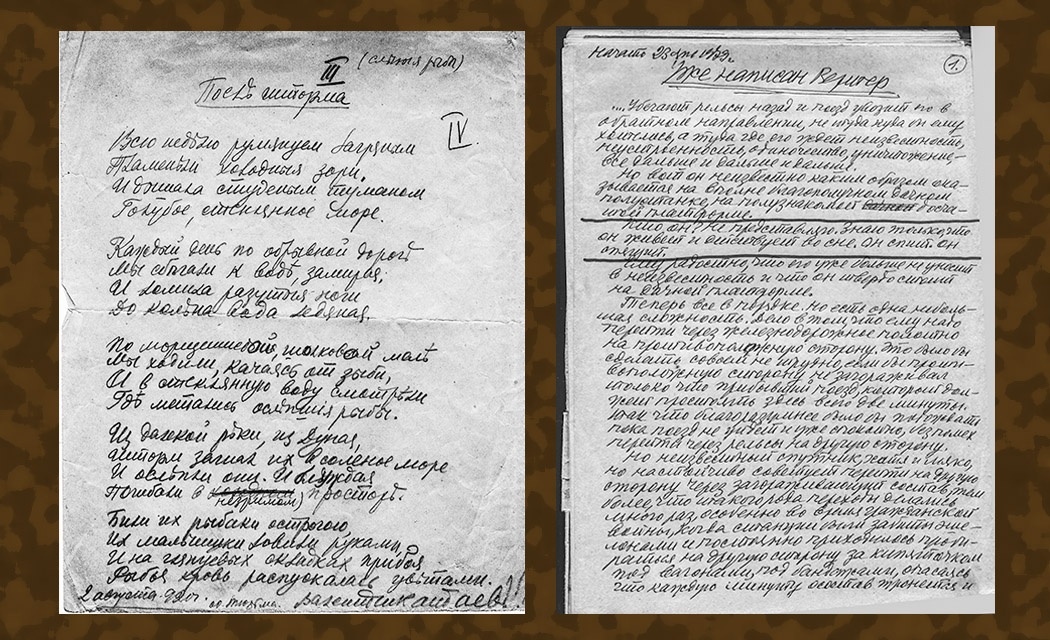

Слева - Владимир Ланцберг (22.06.1948 - 29.09.2005), справа - Рудольф Баринский (19.02.1934 - 1999). Фото из архива В.Ланцберга. "Чимган-4", 1980).

Я целовал босые ноги слова

Каждое новое имя в прозе – особенно, если прозаик в зрелом возрасте, – вызывает любопытство: что это за новое слово? Какой опыт за спиной у писателя? О чем он расскажет нам? Каждое новое имя в поэзии – особенно, если поэт не молод, – вызывает недоумение: он что же, вдруг начал писать или раньше не издавался? А если второе – то почему? Ведь времена, когда не печатали, прошли.

О "вдруг" говорить не будем – с поэзией Рудольфа Баринского мы, раскованные еврейской самоуверенностью и сравнительно либеральными временами молодые завсегдатаи литературнотеатральных коловращений, познакомились более тридцати пяти лет назад. Тогда поэт как бы и не нуждался в публикациях – их заменяло авторское чтение в многочисленных компаниях, на вечерах, – как потом стали говорить, тусовках. Читающий нараспев, завышая тональность чтения все выше, будучи старше всех участников вечера – мэтр! – он неожиданно резко обрывал стихотворение безупречно выверенным на слух финалом, нередко парадоксально оспаривающим всю фабульную концепцию стиха.

Нет, он вовсе не был чужд некоего детского тщеславия "автора публикаций". Крохотная подборка стихотворений в "Звезде Востока", сборник детских стихов на двоих в местном молодежном издательстве и прочее в том же духе – всегда лежали на видном месте; дескать, вот, и меня печатают; а уж его истории о потрясающих отзывах всех мыслимых и немыслимых звезд российской словесности, истории, большей частью выдуманные, что было хорошо известно их невозмутимым от многолетней закалки слушателям, – давно стали частью иронического фольклора дружеского окружения поэта. Но километры вышаганной с ближайшими друзьями поэзии, снисходительная – мэтр! – оценка мощного впечатления, производимого этим чтением, – это была правда! Мир реальный был ему малознаком. Этот мир существовал лишь как повод уйти в себя, превращая в поэзию воспоминания послевоенной юности, жизнь своих друзей, неразрешимые моральные дилеммы советского времени. "Жить без пользы надоело, а для пользы не дадут!" – сформулировав это однажды для себя, он расплатился за нерешительность по самому высшему счету.

Это раздражало! Мы все, жившие рядом с ним много лет, чего только не делали, чтобы окунуть его в тугой водоворот коллективных эмоций, бытовых сотрясений и околотворческой суеты... он органически не мог быть частью коллектива! Любитель театральных компаний, родственных и товарищеских застолий, он даже там и весьма быстро – оказывался в самоизоляции, откуда выход был лишь на диалог с кем-нибудь одним через стихи, читавшиеся тут же, в углу, где поэт гасил шум и толчею магией поэзии, обволакивающей на какие-то мгновения и его, и слушателя.

Огромная часть его стихов посвящена конкретным людям, многие имена упомянуты в текстах стихотворений, и это естественно для поэта, чье самовыражение – диалогично, чей слух нуждается в отзыве, причем немедленно, тут же... Потребность, нет, не в оценке, не в реакции, а в соучастнике некоего таинственного ритмического действа приводила к ночным телефонным звонкам, когда слушатель (один!) – на том конце провода превращался в зрительный зал, поначалу – со сна – плохо соображая, что происходит, но сон очень быстро уходил, и власть напряженного, диктующего свою волю баритона отпускала лишь тогда, когда он – поэт – снисходительно отпускал вас в быт, сон, ночные и дневные реалии, во все то, что есть не поэзия, следовательно, – не жизнь, не дух, не существование!

А мы еще ворчали: "Рудик, ну дай поспать!”

Путешествия по пространствам превращались в парение духа. Ленинград, куда он несколько раз приезжал погостить, становился Петербургом ушедших столетий, как будто поэт прожил всю свою жизнь там, и в те самые времена! Это был странный театр, где актер, режиссер и зритель сливались в одно, и лишь понимание обреченности попытки уйти от своего времени выводило поэтический образ из стилистической мистификации.

Уникальный в своем космополитизме Ташкент, с его почти семейной свободой общения и отсутствием кондиционеров (что приводило к вышагиванию бесед по вечерним улицам, где даже самые неосвещенные места не могли быть опасны), этот Ташкент стал органической средой существования исповеди, азиатскосветской альтернативой советско-державному холоду. Ташкент был для Баринского абсолютно своим, как будто природным убежищем, что так воодушевляло поэта в шестидесятых, но стало для него непреодолимым барьером в девяностых.

С Израилем получилось иначе. Рудольф Баринский был ошеломлен своей неготовностью к пониманию страны. Там – ему все было понятно, это было – его, от детства до вымученной зрелости со всеми драмами перехода. Здесь – все другое. Ему показалось, что слишком много придется изменить в себе, чтобы остаться самим собой. К этому он не был готов. Он умер в Ташкенте, внезапно, не оставив нам времени, чтобы понять, кто же был все эти годы рядом с нами – и под запыленными кронами аллей, и в телефонной трубке ночных рифмованных исповедей, и потом, недолго, в гостях – под бездонной чернотой шомронского неба.

Это – особенно если речь идет о человеке исключительном, всегда бывает внезапно. Увы... Внезапность потери еще никого и ничему не научила. Но мы, слава Богу, живы не только задним умом, но и той высотой духа, которая нам – в завещание – остается от поэта.

Игорь Марков

Рудольф Баренский

ГАЛЕВИ

Я не люблю кастильской розы куст,

Хотя весной его цветенье дивно.

Но розовая алчность этих уст

Под старость лет душе моей противна.

Не возбудит волнения в крови

Его цветенье под весенним небом.

Я не был верноподданным любви,

Рабом желаний собственных я не был.

Себе ни разу в жизни не солгал,

Я целовал босые ноги слова.

Я жил. Я мыслил. Я существовал

Под неусыпным оком Иеговы.

Мне было больно – я хранил свой крик,

Мне было страшно – я не падал духом.

Я б лучше вырвал собственный язык,

Чем стон ловить свой почерневшим слухом.

И, если правда есть, то, видит Бог,

Мне низость не служила одеяньем.

Родившийся в изгнании, мой слог

Ни разу не молил о подаянье.

Мне не грозит богатство. Дом мой пуст.

Разграблен храм, как будто Бог здесь не был.

Я не люблю кастильской розы куст

Под чужеземным мне испанским небом.

* * *

Топай,топай,тополь,

По кривой дороге

То ли в Мелитополь,

То ли к Таганрогу.

Ты иди по селам

Украинским краем,

Там в земле веселой

Дед лежит мой, Хаим.

1972

* * *

С этого момента не клади поклоны.

Пуля метит в ментик – попадает в клены.

И бежать от смерти нет резона вовсе.

Пуля в сердце метит, попадает в осень.

Зачернеют галки над осенним лугом,

Будет пуле жалко метить в сердце друга.

Жизнь твою отмерят секунданты строго,

Пять шагов к барьеру – это даже много.

По осенним тропам тихо, дождик, сейся,

Пуля метит в клены – попадает в сердце.

Что-то очень быстро жизнь пошла по кругу,

Сухо грянет выстрел – и не станет друга.

* * *

Император едет в Павловск,

Охраняем и храним.

Император едет в Павловск.

Свита следует за ним.

Вот проехали заставу.

Вот столица позади.

Что там слева? Что там справа?

Что там будет впереди?

Золотого солнца парус

Тихо движется в зенит.

Император едет в Павловск.

Свита шпорами звенит.

Месяц май стоит в природе.

Облака роняют пух.

И не надо о свободе

И ни тайно, и ни вслух.

На Руси любому тяжко.

Как и нынче, так и встарь

Под кнутом в одной упряжке

И холоп, и Государь.

И совсем не в этом дело.

Суть не в том, кто правит суд.

Жить без пользы надоело,

А для пользы – не дадут.

Пораженья и победы -

Все растает, точно дым.

Император в Павловск едет.

Свита следует за ним.

1978

* * *

Я рос в квартире коммунальной,

Где чад стоял средь бела дня,

Где свет небес в окошке дальнем

Не проливался на меня.

С утра кастрюли и корыта,

Их грохот до сих пор не стих.

Здесь крыша русским словом крыта

Соседок яростных моих.

Здесь спорили и те, и эти,

И пили водку, погодя.

Качалась на волнах столетья

Здесь коммунальная ладья.

Ее железами латали.

Варили щи. Давили вошь.

Здесь предпочтенье отдавали

Сукну армейскому. Ну, что ж!

Оно надежней в носке было.

Его любил Великий Вождь.

И потому сукно носила

Россия вся и в снег, и в дождь.

Была на френч армейский мода

Всем западникам вопреки.

И лишь одни враги народа

Донашивали пиджаки.

Но, видно, боги нас хранили,

И с нашим верным Рулевым

Тридцать седьмой мы переплыли

И подошли к сороковым.

И распахнулись настежь двери.

И в тот же миг, и в тот же час

Мы стали братьями по вере

И сестрами, еще не веря,

Что это сказано про нас.

Да, видно, боги нас хранили,

Хранили коммунальный быт.

Чего мы только не носили,

Какие пиджаки не шили,

Что до сих пор в глазах рябит.

Ах, этой линии свободной

Простой покрой судьбы народной,

В котором время учтено.

Не дай нам Бог, чтоб стало модным

Опять армейское сукно!

1982

* * *

Теперь отсюда, только вот куда:

Считать свои конечные года

До самой до последней остановки?

В Кейсарии красиво, как всегда.

Стучат по камню каблуков подковки,

И солнце припекает без стыда.

В театре Ирода сегодня ни души,

Ну, точно мы с тобой в такой глуши,

Которую не отыскать на карте.

Но вот афиши говорят, что завтра

В театре Ирода, в том каменном театре

Балет английский, аглицкий балет.

В лицо нам дует ветер кейсарийский.

Он рвет афиши с языком английским,

В котором нам с тобою места нет.

1996

* * *

Мы едем в Иерусалим,

Туда, где синее над ним

Не выцветает небо.

По обе стороны шоссе

Леса сосновые в росе,

Поля и запах хлеба.

Дорога вьется меж холмов,

Где черепичный верх домов,

Почти как у Ван-Гога.

Там ослик тащит на себе

По той извилистой тропе

Какой-то скарб убогий.

На перекрестке двух дорог

Ветхозаветный ветерок

И пряный привкус мяты,

И тоненькая, как лоза,

Скосив библейские глаза,

Девчонка с автоматом.

1996

* * *

Вот так и жить. Читать Тору в субботу,

Под кожею, в тисненом переплете,

И свечи золотые зажигать.

А в остальные дни, как и ведется:

По-русски материться с инородцем,

И по привычке страшно власть ругать.

1996

* * *

В Иерусалиме, может,

или возле Цфата,

где, даст Бог, я буду тоже

все равно когда-то,

где в субботу стеарином

оплывают свечи,

где живет мой друг старинный,

как и я, не вечен,

даже в это время года,

я себе толкую,

там – приличная погода,

нам бы здесь такую.

Нам бы здесь тепла немного,

радостей житейских,

чтобы высохла дорога

от дождей апрельских.

1993

Арба

Скрипела медленно арба

ничуть других не хуже,

и шла за ней моя судьба,

разбрызгивая лужи.

А в этих лужах, прямо в них,

цвела такая просинь,

что отражала нас троих:

меня, арбу и осень.

Арба тащилась так, ужас,

скрипела вдоль дувала.

Плескалась в небе синева,

её на всех хватало.

Играл за стенкой музыкант

на флейте одиноко.

Старинный тракт на Самарканд

шёл мимо наших окон.

А там над ним, прикрывши плешь,

и правя на отроги,

парил с арбою арбакеш

и ослик тонконогий.

Была такая синева,

её на всех хватало.

Слетала жёлтая листва

на и крышу дувалы.

Летели голубые сны

в краях российских сосен.

И долго письма шли с войны

в ту золотую осень.

1985 г.

Матерь Божья не поможет...

Матерь Божья не поможет.

Все останется, как прежде.

Часом раньше, часом позже

Не сбываются надежды.

Корабли уходят в гавань,

Паруса свернув поспешно.

Очень жаль, что в чем-то главном

Не сбываются надежды.

Кто из нас себя не тратил,

Не блевал в канаве сточной?

Очень жаль, что Божья Матерь

Так чиста и непорочна.

Нас не ждут с молитвой в храме,

За целковый понемногу

Мы к кресту гвоздями сами

Приколачиваем Бога...

Песня рыцаря Ланцелота

Как странно в этом мире жить,

Желать свободу – видеть плеть,

Когда уже нельзя любить,

Когда ещё не умереть.

Как странно в этом мире жить,

Хотеть добра, а жить во зле,

Неведомо куда спешить,

Качаясь день и ночь в седле.

В седле качаясь день и ночь,

Всё время торопить коня,

Не в силах никому помочь

Ни ночью, ни при свете дня.

И день, и ночь в седле всегда,

Незамечаемый никем,

Спешить неведомо куда,

Спешить неведомо зачем.

Качаясь день и ночь в седле,

Неделю, месяцы, года,

Не помышляя о тепле,

Спешить неведомо куда.

Желать свободу – видеть плеть,

Хотеть добра, а жить во зле.

И знать, что рядом жизнь и смерть

С тобой качаются в седле.

И знать, что жизнь и смерть всегда

В седле с тобою лишь затем,

Чтобы неведомо куда

Спешить неведомо зачем.