23 июня исполнилось 115 лет со дня рождения Генриетты Савельевны Адлер.

«Куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; И где ты умрёшь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобой».

Книга Руфь

Очень много было написано, и, думаю, еще больше будет о нашей знаменитой одесской юго-западной школе. О Бабеле, Багрицком, Ильфе и Петрове, Катаеве, Олеше, Славине и многих других. О Вере Инбер и Зинаиде Шишовой написано поменьше. А вот о жёнах одесских писателей вспоминают и того реже — в основном, когда любопытные подсчитывают количество их у Бабеля или Катаева.

Между тем жён одесситы выбирать себе умели. О Лидии Густавовне Багрицкой, Марии Николаевне Ильф, Софье Наумовне Славиной все же писали. Но еще об одной почти не упоминали.

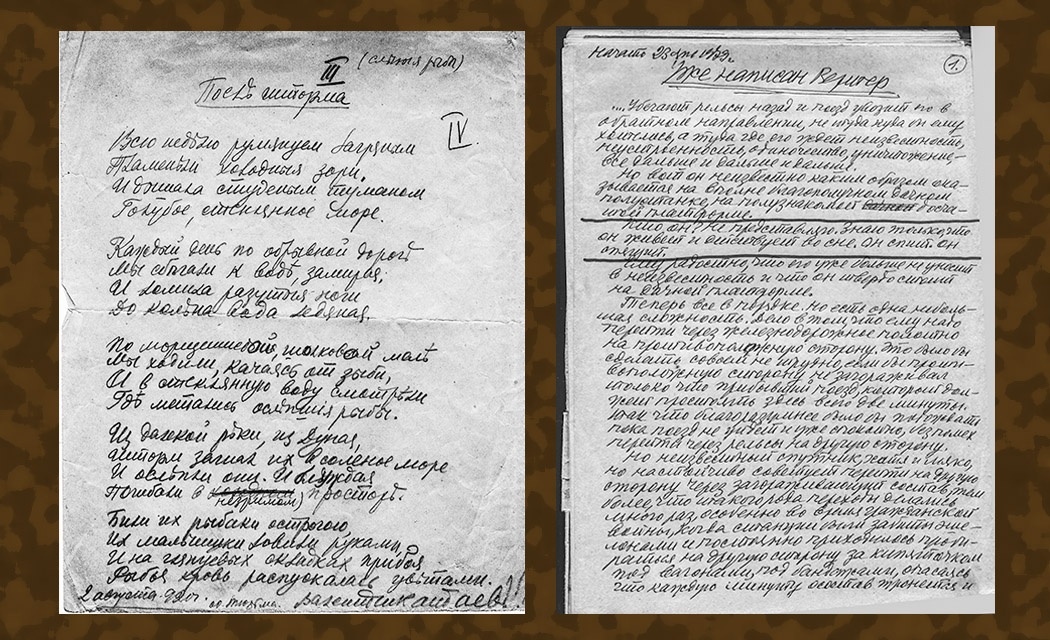

20 января 1997 г. в Москве, в небольшой двухкомнатной квартире писательского дома на улице Красноармейской умерла Генриетта Савельевна Адлер. Жена писателя Сергея Бондарина. Хрупкая женщина, очень милая и приветливая. Хранительница. Именно ей обязаны своим существованием залы литературы двадцатых годов Одесского литмузея. После смерти мужа практически весь архив (с письмами и рукописями Бабеля, Ильфа, Багрицкого, редчайшими журналами и газетами начала двадцатых годов) она подарила существовавшему тогда лишь на бумаге да в воображении сотрудников музею.

Сергей и Генриетта… Одногодки – он чуть старше — родился 14 января, она - 23 июня 1903. Сергей родился в Одессе, мать его – дочь коллежского асессора Неонила Сысоевна Прохно преподавала в Лермонтовском училище, которое размещалось на углу Большой Арнаутской и Белинского. Здесь же, во дворе, в углу были служебные квартиры. Отец — коллежский регистратор Александр Петрович Григорьев с ними не жил. По воспоминаниям Генриетты, отец Бондарина заведовал детским садом, расположенным под Приморским бульваром. Фамилия его мелькает и в списках одесских чиновников. С 14 лет — после ухода отца на фронт — мальчик воспитывался в семье бухгалтера Григорьева. Сохранилась доверенность, датированная 18 января 1917 года: «Сыну моему … Сергею Бондарину … причитаются квартирные деньги и на наем прислуги … Уполномочиваю вас означенные деньги получать ежемесячно. Доверенность эта принадлежит Афанасию Ивановичу Григорьеву». Последнее письмо отца из Новороссийска датировано маем 1917. О дальнейшей судьбе его ничего не известно. Мать стала сельской учительницей, умерла в 1932 году. С Евгенией Николаевной и Афанасием Ивановичем Бондарин дружил всю жизнь. Судя по письмам, в начале двадцатых у них собирались и участники всех литературных кружков, членом которых был Бондарин. Учился он в гимназии Панченко. То ли бедная жизнь, когда ничего не выбрасывали, то ли характер коллекционера — но через все революции и войны сохранил он и гимназический ремень и эмблему с фуражки (не говоря уже о рукописях детских стихов). «Революция застала меня еще гимназистом, и первые шаги молодого революционера заключались в том, что я перестал делать уроки и призвал к тому же моих товарищей», — писал Бондарин в автобиографии.

Генриетта — не коренная одесситка. Она родилась в Харькове. Родители ее Савелий Ильич и Екатерина Наумовна Адлер. Там же родился и ее старший брат Рувим (друзья называли его Юрием). Примерно в 1909 семья перебралась в Одессу. Юрий был студентом Новороссийского университета, поэтом, ему прочили большое будущее. Но … 9 апреля 1917 его похоронили на втором еврейском кладбище. В газете промелькнуло сообщение о покончившем с собой на Сабанеевом мосту студенте-милиционере. «Загадочная смерть», — такими словами заканчивается заметка. До последних дней Генриетта была уверена, что брата убили. Тетрадь стихов и рисунки — все, что осталось — она бережно хранила. Потом — гражданская война. В разговоре она вспоминала, как в те годы барышни старались иметь и шляпку и платочек — в зависимости от того, намечался ли вечер поэтов в центре или на Молдаванке. Голодная, суровая жизнь. До искусства ли? Но вопреки всему в 1920-м году Наум Соколик организовал «Коллектив художниц» из четырёх девушек — Генриетты, Маруси Тарасенко (будущей жены Ильфа), Тони Трепке и Раи Менделевич. Частыми гостями «милого девичьего гнезда на Преображенской» (студия размещалась на втором этаже) были молодые литераторы Багрицкий, Ильф, Славин, Бондарин. Нещадно дымила печурка, на которой варили глинтвейн. Пряный аромат предвещал приход Ильфа — только он каким-то чудом мог раздобыть в голодном городе специи для глинтвейна. Если очень везло, и один из молодых людей приносил немного кукурузы, ее тут же жарили в казанке. «Валькирии» (так Багрицкий назвал хозяек) делили на всех угощение. О, Лукулловы пиры Одессы двадцатых годов!

Бондарин писал о том времени: «Все было тогда, все начиналось, все возносилось — и тогда же мы встретились с Женей, с Генриеттой». Но этот роман еще впереди. А пока …

Поэты перебираются на север, в столицу. С рекомендательными письмами Бабеля уезжают в апреле 1923 два близких друга — Гехт и Бондарин. Большое письмо адресовано Исааку Лившицу: «…Это письмо передадут тебе совершенно бесшабашные ребята — одесские поэты Гехт и Бондарин. Они без царя в голове, но не без дарования. Помоги им, чем можешь…», две записки — В. Нарбуту и М. Кольцову. «Друг мой, Владимир Иванович. Вот два бесшабашных парня. Я их люблю, поэтому и пишу им рекомендацию. Они нищи до крайности. Думаю, что могут сгодиться на что-нибудь. Рассмотри их орлиным своим оком …»

«От Бабеля, без вести пропавшего, заточившего себя добровольно — Кольцову, прославленному древле от всех. Вот Гехт и Бондарин. Их актив: юношеская продерзость и талант, который некоторыми оспаривается. В пассиве у них то же, что в активе. Им, как и пролетариату, нечего терять. Завоевать же они хотят прожиточный минимум. Отдаю их под вашу высокую руку …»

Гехт сумел зацепиться в Москве, Бондарин вернулся в Одессу.

Уехавшие на север присылают письма. Генриетте пишут Илья Ильф и Семён Гехт. Ильф, влюблённый в Марусю — своей доброй приятельнице, ехидно комментируя при этом «телеграммную горячку» Гехта: «Теперь он больше всего интересуется почтальонами. Вид этих почтенных людей заставляет его сердце шататься. Но вашего письма нет. … От горя он стал обжорой. … Отчего же вы не пишете, Генриетта. Пишите. … Приезжайте. Вчера была снежная буря. Приезжайте. Зимой здесь нет ветра. Здесь поставили плохой памятник Тимирязеву. Вы его увидите. Есть много обольстительных мест. Приезжайте. Вы их увидите … Если захотите, напишите мне. Если не захотите, напишите, что не хотите. Целую. Руки. Ваш Иля».

Влюблённый Гехт, 15 сентября 23: «Милый друг Генриетта! Ваше письмо я получил пятью днями позже, чем следовало. Это случайность, которая более не повторится. … Я сейчас связываюсь с одним хорошим театром, буду писать пьесу, весёлую комедию, очень весёлую — непременно! А вы грустите. Но я не могу писать ободряющих, утешающих слов, ибо нет ничего глупее, чем утешать человека, который грустит. Но мне было (надо сознаться) больно, когда я читал эти полу отвлечённые, полупессимистические (плохое словцо, зато со смыслом) строки.

В Москве — бабье лето. Но по утрам уже легкие морозы и к вечеру надо одевать пальто. Снега, пожалуй, уже на носу. Что ж, тем лучше. Есть такая восточная (полуперсидская, полуеврейская) поговорка: «Все к лучшему — вообще и это к лучшему — в частности». Какая жуткая и вместе с тем крепкая-крепчайшая поговорка».

30 сентября 1923: «Милый друг, Генриетта! Ваше письмо печально. Вам скучно в Одессе. … Итак, у вас нет комнаты в Москве. Это во-первых. Далее — комната здесь стоит 500 р. золотом. Если бы вы позволили и мне думать об этом — я бы приложил к этому делу свои старания. … Есть еще совершенно простой выход из положения. Это — линия наименьшего сопротивления — тихий Петербург. … Или Москва, и только Москва? Впрочем — об этом потом. Я ведь не получил еще права подробно говорить об этом, да и не только об этом».

22 ноября: «…Я хотел бы, чтобы это письмо не было вами получено, ибо это означало бы … Это означало бы, что вы выехали, что вы в пути, что вы миновали Круты и Нежин, что вы пересекаете Черниговщину … Но если вы еще там, на ул. Петра Великого, в тёмном дворике, где каменные плиты и дикий виноград, если вы еще там, напишите точнее, подробнее о вашем переезде сюда, в Москву».

Переезд все затягивается. Причина становится понятна из письма, написанного почти через год: «Милый Генриетт! Ваше мужественное письмо меня очень порадовало. То, что Вы живы и очевидно здоровы, доставляет мне искреннее удовольствие, то что вы ругаетесь как извозчик — тоже.

Вы просите меня дать Вам адрес кого-нибудь, кто, несмотря на то, что вы элемент, мог бы Вас запихнуть (как Вы легкомысленно выражаетесь!) в какое-нибудь художественное предприятие. Я дам Вам пару, без гарантии успеха, но все же советую их использовать. Еще на берегах Черного моря, где мы с Вами гуляли, я давал Вам сердечные советы избрать дорогу театрального художника …». «Нетрудовой элемент» — такая характеристика не очень-то способствовала перемене мест. Но Генриетта все же окажется в Москве.

Бондарин, вернувшись в Одессу в 1923, с головой погружается в литературную и общественную жизнь. «За короткое время случилось довольно много разнообразных происшествий: первая любовь, первые успехи на футбольном поле и в парусных гонках, первые побеги от семьи в бандитские районы бурной Одещины — сначала я участвовал в тройках по раскулачиванию и сбору продналога, потом просто решил приобретать опыт жизни» — писал он в автобиографии. В общем, прямо по песне из «Бумбараша»:

Где я только не был, чего я не изведал

Берёзовую кашу, полынь и лебеду….

Он умудрился в 1925 состоять в двух враждующих литературных организациях - «Юголефе» и «Потоках Октября». Знакомится с приехавшим в Одессу Маяковским, с поэтами Светловым и Голодным, учится в Институте народного хозяйства на юридическом. В 1928 году вновь пускается в странствия. «Я успел быть почтальоном, арматурщиком, бетонщиком, журналистом». Печатает свои стихи, даже готовит книгу, отрецензированную Багрицким, но … В редакции требуют вставить стихи на индустриальную тему. Бондарин обиделся, отказался от издания книги и распрощался с поэзией. Это было в 1929. С 1931 он живёт в Москве. В том же году женился. Из письма к близкому другу Алексею Дунаевскому: «Я задерживался с обещанным письмом потому, что оно должно было б объяснить историю внезапного сближения с Женей Адлер — Генриеттой, той самой Генриеттой … Ты конечно правильно представляешь себе смысл заключительного события: со мной произошло то, что называют: женился. Друг мой милый! я могу сожалеть только о том, что во мне не хватает уже молодости и восхищения, чтоб вознаградить милую и добрую и нежную женщину за ее любовь и доверие. … И я и Женька не оставляем, однако, надежды в сентябре быть в Одессе. … Ты ведь, надеюсь, с радостью возобновишь знакомство с Генриетткой — девочкой из коллектива. Сейчас она — взрослая женщина с ироническим настроением ума, верным вкусом и юношеской прелестью линий. Волна волос, спадающая на лицо, оставляет для мира только один большой пристальный и спокойный глаз».

Женя (так называл ее муж) принесла ему удачу — в том же году выйдет и первая книга Бондарина. С 1934 он считает своим учителем Максима Горького — тот прошёлся своим красным карандашом по его сборнику рассказов. Идёт обычная жизнь тридцатых годов — весёлые компании писателей днём и ожидание обыска по ночам. Смерть одесских друзей — Багрицкого, Ильфа. Немного позже арест «крестного отца» Бондарина и Гехта — Исаака Бабеля. Сергей Александрович с юности собирал архив (свои ранние стихи, и стихи друзей, письма, записки). Хранить рукописи арестованных — дело крайне опасное. Он не уничтожил ни листика.

Начинается война. Бондарин был фронтовым журналистом. Вернее, морским — служил в Черноморском флоте. Как Генриетта ждала его писем, его редких командировок в Москву! Он словно заколдован ею от смерти — «отступил из Одессы с последними кораблями, защищал осаждённый Севастополь, высаживался с морскими десантами на берегах Крыма, участвовал в десанте майора Куникова на Малую землю под Новороссийском» — и ни единой царапины. В марте 1944 Бондарину дали короткую командировку в Москву.

Утром 3 марта за ним пришли. В чем можно было обвинить человека, почти три года воевавшего? В «сомнительных знакомствах, взглядах и разговорах». Чуть позже взяли и Семена Гехта — по тому же делу. Бондарин получил «всего» восемь лет лагеря и ссылку. Из письма Генриетте: « …приговор по моему (нашему) делу исходит из ОСО при НКГБ СССР … вынесен 6 апреля 1945 … оно рассматривалось как групповое участие в антисоветской группировке, занимающейся антисоветской агитацией во время войны». Обыска в доме почему-то не было, а ведь за книги и письма «врагов народа» могли и еще добавить. Женя-Генриетта делала все, чтобы помочь ему. Как могла, зарабатывала, чтоб в суровое время карточек на продукты хоть что-то послать в лагерь. Испортила зрение, расписывая вручную косынки. Письма все шли — из Кемеровской, потом Иркутской областей. В 1947 Бондарин пишет Фадееву, секретарю Союза Писателей, в 1952 — своему другу Шкловскому. Увы, все бесполезно. Но вот умер Сталин и забрезжила слабая надежда. Генриетта вновь обращалась к старым друзьям, просила подписать письмо об «изменении участи писателя Сергея Бондарина». Ухитрилась встретиться в Москве с начальником лагеря, «охмурить его» (по шутливому воспоминанию Бондарина) и уговорить выдать мужу тулуп и валенки. Письмо в Верховный Совет было отправлено. «Понимаю, чего это стоило, пока все «провернулось», как пишет Женя. Так неужели же ей не будет дня «счастливого возмездия» и отдыха, и награды?» — писал в дневнике Бондарин. «Сторож магазина № 5 участка Новые Капкары ОРСа Завадовского химлесхоза» воспоминает о первой встрече с Женей в Лермонтовском переулке, когда он читал свою поэму в 1920 году.

Бондарин вернулся. Вначале был вынужден зарабатывать переводами книг Алима Кешокова с кабардино-балкарского — побывал там в своё время по совету Бабеля, теперь пригодились старые знакомства. Вскоре начали вновь выходить и собственные книги. Много писал, вспоминал и о друзьях юности, уже ставших классиками. Много ездил по Союзу. Побывал и за границей — в Монреале, на выставке «Expo 67» . В отличие от многих сидевших, которые вычёркивали напрочь эти годы из памяти, писал рассказы о тюрьме, дорабатывал дневник, который вёл на поселении («Капкаринские записки», по названию села). В писательском доме на Аэропортовской получили двухкомнатную квартиру. Светлая, залитая солнцем и заставленная книжными шкафами, с портретом Бондарина работы учителя Генриетты Наума Соколика и драгоценным архивом, сохранённым Сергеем и Генриеттой.

В 1964 году Сергей Александрович и Генриетта Савельевна были на конференции «Литературная Одесса 20-х годов», организованной в Одессе Лидией Берловской, преподавателем Одесского университета. Вспоминали старых друзей, познакомились с молодыми любителями литературы. Тогда Бондарина и Генриетту впервые сфотографировал Сергей Калмыков, впоследствии ставший их близким другом.

В 1978 году после встречи с сотрудниками Одесского литературного музея, Бондарин передал им часть архива. До создания экспозиции музея он не дожил.

Генриетта Савельевна передала почти весь архив музею — в то время когда многие москвичи продавали рукописи по листочку. Когда бы сотрудники сектора двадцатых годов ни бывали в Москве, мы обязательно заходили к Генриетте Савельевне. С какими-то одесскими гостинцами: брынзой, вареньем, абрикосами.

Нона Мордюкова, соседка Генриетты, в своей книге иронически описывает «визит хохлушки из Одессы с ящиком туалетного мыла». (На самом-то деле хохлушка из Одессы была еврейкой, родившейся в Казани — это Наташа Городецкая, завсектором двадцатых годов Литературного музея. А мыло в 1989 году — предмет большого дефицита). И всегда Генриетта Савельевна угощала чаем и каким-то необычным печеньем, была приветлива и доброжелательна. Она утрачивала зрение, и больше всего жалела, что не сможет выполнить обещание, которое дала мужу: издать написанное им в лагере и ссылке. Но что могла сделать немолодая и практически не выходящая из дома женщина, когда во время перестройки разрешили печатать написанное в лагерях? Крошечным тиражом издать книгу написанных в то страшное время стихов. Ей помогла в издании подруга Эмма Соломатина.

В декабре 1996 году я радостно звонила в Москву: в музейном сборнике будет опубликована часть «Капкаринских записок». И почти обязательный в разговоре вопрос: «Как Вы себя чувствуете?». В ответ грустное: «Мне девяносто три года. Я всех пережила».

Генриетта Савельевна не успела подержать в руках сборник с лагерной прозой мужа. Прочитать ее она все равно бы не смогла.

Из книги "Забытые и знаменитые", 2006